(VECCHI MESTIERI E CHIACCHIERE DI BORGATA)

C’era una volta il boscaiolo, il ciabattino, la lavandaia, il falegname, c’era una volta l’arrotino, il mugnaio e… tanti altri mestieri ancora. Non che siano spariti del tutto ma sicuramente è cambiato il modo di rappresentarli. Oggi sicuramente non abbiamo più quel modo di lavorare, oggi si corre, si corre, si corre. Ma quando riusciamo a godere del nostro lavoro? I ricordi mi proiettano al Coindo di Condove, la borgata di origine dei miei genitori, quando li seguivo attento, con occhi di bambino, nello svolgimento dei lavori nei campi o nella preparazione del pane e conserve varie che mia madre sommava al già duro lavoro svolto durante la giornata e a tutti quei lavoretti di piccola manutenzione della casa, degli attrezzi di lavoro e all’accudire gli animali della stalla dopo essere rientrati dal pascolo che nel frattempo mio padre era intento a svolgere, aspettando la cena mentre era ancora giorno ma dopo una giornata che era stata già abbastanza lunga e faticosa per loro. Non ci si fermava mai, se non appunto all’ora della cena consumata in religioso silenzio sopraffatti più dalla stanchezza che dai profumi delle minestre della mamma, che bollivano e ribollivano nel paiolo di rame appeso nel camino sotto lo scoppiettante rumore e lo scintillio della legna secca, conferendo ai cibi quel particolare sapore che solo la cottura a “legna” sa dare. Già, anche i profumi così come i sapori non sono più gli stessi… Il montanaro che un tempo viveva con quel poco che la montagna offriva, si preoccupava, senza delegare ad altri, di ripulire il sottobosco, di sistemare la diffusa rete dei sentieri, di incanalare le acque piovane, di ripristinare i muretti a secco, senza pretesa di vedersi riconosciuto il suo lavoro dai contributi di qualche ente, bensì riscontrando e usufruendo dei benefici pratici di cui egli si era reso artefice, convinto che la sua opera sarebbe servita ai figli e ai nipoti che ne sarebbero seguiti. Di anno in anno provvedeva a prepararsi la legna per quello successivo, attento alle fasi lunari e alle diverse proprietà delle essenze a disposizione. Alberi secolari venivano issati sui tetti in costruzione, a garanzia di solidità e durata. Anche le numerose capre che venivano allevate contribuivano, brucando i rami bassi e gli arbusti più teneri, alla pulizia delle aree boschive e della loro più ordinata espansione. I sentieri che per secoli costituirono una vera rete di collegamento minore, venivano sistemati correntemente da coloro che ne usufruivano abitualmente, mentre oggi non ci preoccupiamo di spostare il sasso caduto o di tagliare il ramo che impedisce il passaggio, e quando la situazione si fa insostenibile invochiamo l’intervento di qualcuno “di dovere”. Ricordare alcuni degli antichi mestieri che gli abitanti delle borgate montane esercitavano per necessità e renderli fruibili e comprensibili a quanti hanno dimenticato e ai molti che non hanno mai conosciuto la tradizione alpina, costituisce una esigenza di conservare la memoria storica per comprendere il nostro presente.

Come le nostre nonne facevano il bucato

I panni sporchi bianchi di tela, cioè le lenzuola, si lavavano due volte all’anno, in primavera e in autunno. Le tenevano nel letto per un mese e mezzo ma dopo 20 -25 giorni le giravano al rovescio, poi le toglievano e le mettevano da parte in attesa del lavaggio. Mi ricordo che avevano una grande tinozza in legno che aveva alla base un buco che si tappava all’esterno con un grosso tappo di sughero o legno con stracci. Dopo aver portato a casa l’acqua, si faceva una prima passata ai panni molto sporchi, con spazzola, sapone (fatto in casa), e molto olio di gomito. Insaponata tutta la biancheria la sistemavano nella tinozza, un panno sopra l’altro, per ultimo mettevano un sacco di iuta o un vecchio lenzuolo che doveva proteggere il bucato dalla cenere. Vi posavano sopra la cenere che, come si sa, ha un potere sbiancante e sgrassante, in modo da ricoprire bene il tutto. Facevano quindi bollire vari paioli d’acqua e la versavano nella tinozza; quando era piena fino all’orlo stappavano il mastello e rimettevano l’acqua sul fuoco dentro un paiolo rifacendola bollire. Questa operazione era fatta 3-4 volte, fino a quando l’acqua bollita filtrata dai panni e dalla cenere, diventava bianca. Allora tappavano la tinozza e la lasciavano con i panni a bagno nell’acqua tutta la notte. L’indomani tiravano via i panni dall’acqua controllando che fossero puliti e poi li andavano a sciacquare alla fontana o altrimenti si dirigevano verso qualche ruscello o qualche punto d’acqua pulita che scorreva. Per togliere cenere e sapone dovevano sbattere con forza i panni sopra la pietra o il legno. Questa era un’operazione importante per eliminare qualsiasi residuo che poteva danneggiare il tessuto o lasciare aloni. Prima di metterlo ad asciugare, il bucato andava strizzato ben bene: i capi tenuti fra due donne, si facevano girare in parti opposte, a quel punto si stendevano al sole. Se non erano puliti ripetevano tutto il lavoro descritto in precedenza.

Come le nostre nonne stiravano

Nelle case del Coindo nei primi anni del secolo scorso, lenzuola, asciugamani e vestiario intimo non venivano mai stirati, avevano altro da fare; si stiravano solo i vestiti della festa. Il primo ferro da stiro che ho visto (anni ’30) era quello pesante che si metteva direttamente sulla stufa. La piastra si riscaldava e la nonna poteva stirare il tempo che durava questo calore, ovvero pochissimo. Insomma per dare una piega ai capi ci voleva davvero tanto tempo. Ve le ricordate le stufe di una volta fatte a cerchioni concentrici i quali si toglievano uno ad uno, a seconda della grandezza della pentola da mettere? Ebbene, quella era la stufa su cui si poggiava il ferro da stiro. Successivamente ho visto utilizzare quello dove si mettevano le braci direttamente dentro al ferro. Quello per intenderci che, come cimelio, si trova ancora in tante case. Era tutto nero e aveva l’apertura in alto che permetteva di riempirlo di braci ardenti. Questo ferro aveva un’autonomia più grande rispetto a quello di prima. Per poter stirare agevolmente si spruzzava la stoffa con dell’acqua. La bruciatura era assicurata se non si aveva l’accortezza di mettere uno straccio tra la stoffa e il ferro. Le stoffe sintetiche non erano ancora arrivate nelle nostre case per cui i capi da stirare erano prevalentemente in canapa, lino o lana.

Come le nostre nonne facevano il pane

Il pane che si consumava a tavola al Coindo era di segale. Era seminata un anno si ed uno no alternando la coltivazione delle patate. Il pane nonna lo faceva così: preparava l’impasto classico con farina, acqua, sale, lievito (lievito naturale riprodotto da un precedente pezzo d’impasto che si era lasciato riposare e prendere una naturale acidità sotto un piatto rovesciato in un angolo della dispensa) e patate bollite e schiacciate. Già, la patata, perché quest’ultima conferiva al pane una certa freschezza e permetteva una conservazione più lunga nel tempo (non lo si faceva tutti i giorni ma poche volte l’anno e nelle ricorrenze). Una volta impastato e lavorato nella forma tipica rotonda alta 5 o 6 centimetri, le forme venivano affiancate l’una a all’altra su una lunga tavola di legno. Una volta arrivata in forno, che aveva prima provveduto a preparare dando fuoco alle proprie fascine di legna, procedeva alla cottura. Cotto il pane lo si conservava per i giorni che seguivano nella tipica madia costruita con il coperchio bombato da cui prendeva il nome, una sorta di contenitore in legno povero ma quasi sempre abbellito con decori incisi, quasi privo d’aria, che lasciava il pane sottovuoto naturale, un aiuto per la sua lunga conservazione. Il pane degli ultimi giorni, ovviamente non più tanto fresco, ma anzi abbastanza indurito ormai, non andava gettato via, era ancora buono per essere utilizzato per condire minestre, o cucinando la “panada” tipico piatto condito con altri ingredienti di “risulta” che stavano rischiando il deterioramento. Quando il pane era finito in attesa della successiva infornata a giorni alterni, si preparava una focaccia con un impasto di farina di segala anche mista ad altri farinacei disponibili che a tarda sera veniva cotta nel camino seppellendola sotto le braci ancora accese e la cenere, residui della legna bruciata durante il giorno; dopo qualche ora ne veniva fuori una pagnotta di colore piuttosto scuro, dura e non sempre cotta, impregnata di cenere; si lasciava appena raffreddare, si puliva con uno strofinaccio e quindi veniva messa nella madia.

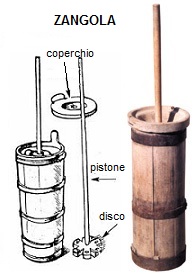

Come le nostre nonne facevano il burro

Primo lavoro è raccogliere la panna, cioè dividere la panna dal latte con l’apposito mestolo in legno largo e piatto, con il manico ricurvo; si versa poi la panna nel secchio di rame stagnato, un po’ bombato, con il beccuccio per versare. Si scalda la zangola con acqua calda a seconda del tempo si lascia qualche secondo: se è freddo di più, se è caldo di meno. Tolta l’acqua si versa la panna colandola con una stoffa di tela grezza. Si mette il coperchio e con il movimento di su e giù del pistone si sbatte la panna fino a che si consolida. Per tutto ciò occorre circa un’ora. Arrivati a questo punto si deve colare il siero. Si aggiunge poi acqua fredda, e si sbatte ancora un po perché indurisca. Si passa poi a fare le forme desiderate con uno stampo in legno oppure su un asse apposito, rotondo, con un po’ di bordo per battere il burro e farlo in panetti da due o tre chili. Si lascia riposare al fresco per un giorno ed il burro è pronto per cucinare dei buoni e genuini piatti.

Come le nostre nonne facevano la toma

Il latte appena munto viene raccolto nei paioli, si lascia riposare per dodici ore dentro una cantina poi si raccoglie la panna e la si deposita in un secchio di rame stagnato, un po’ bombato, con il beccuccio per versare. Il latte invece viene portato in casa in un paiolo in rame non stagnato, che può contenere fino a 40 litri di latte, e che si può mettere sul fuoco, e si mette a scaldare sul camino. Quando è a temperatura giusta, si toglie dal fuoco e si mette il caglio. Vi sono molti metodi per misurare la temperatura, ma in genere si va ad occhio, anche perché in estate dipende molto dalla temperatura che c’è fuori, dalla quantità di erba mangiata, se è erba fresca o vecchia, dall’altitudine. Tutto questo si capisce dalla pratica di chi è tanti anni che fa questo mestiere. Si mescola bene il latte con la frusta in legno a quattro punte e si mescola fino a che la cagliata, si sia disfatta tutta. Si aspetta poi che la cagliata si depositi sul fondo del paiolo. Si raccoglie quindi con la stoffa di tela grezza, si mescola bene con le mani e e le si dà forma rotonda e si arrotola nella stoffa di tela grezza. Viene poi deposta sulla panca in legno con canali di scolo per il siero, a scolare. Il giorno dopo si srotola e si porta in una cantina, per la salatura. Ci sono tanti metodi di salatura, uno è mettere il sale prima da una parte e poi, il giorno successivo, dall’altra. Se si vuole la toma più salata, si lascia il sale un giorno in più. Oppure si sala la toma prima di metterla nella stoffa di tela grezza. Finita la salatura si porta in un’altra cantina a stagionare, dove viene girata ogni due giorni per togliere la muffa che si forma sopra. La muffa si toglie con uno straccio asciutto se la cantina è umida, con uno bagnato se la cantina è secca. Qualcuno usa l’acqua salata della pasta, così non si forma la crosta ruvida. Tutto ciò si fa fino a che la toma è matura e pronta per essere mangiata.

Come le nostre nonne filavano la lana

La nonna era una donna che trasformava una massa informe di batuffoli di lana in un filo da lavorare successivamente con i ferri da calza, per ricavarne coperte, maglie, mutande, calze, ecc. Questa era una attività antichissima, la cui origine si perde nella notte dei tempi, ed era eseguita sempre allo stesso modo. Oltre alla lana la filatura a mano riguardava tutte le fibre vegetali come il cotone, la canapa, il lino. Per eseguire questo lavoro era necessaria un’ottima preparazione tramandata da madre in figlia, ed un impiego per gran parte della giornata. La donna filava la lana con l’ausilio di un arcolaio: un apparecchio realizzato in legno, fornito di una ruota azionata da un pedale che, collegata da una cinghia all’aspo, da’ la rotazione al rocchetto su cui si avvolge il filo e alle alette che provvedono a distribuirlo regolarmente sul rocchetto. Preparato a mano un pezzetto di filo, torcendo le fibre, si attacca il capo del filo al rocchetto dopo averlo fatto passare nel foro in testa all’aspo. La torsione impressa dal rocchetto con il combinato ruotare delle alette provocano oltre che la ritorcitura delle fibre, con la conseguente formazione del filo, anche il trascinamento del filo appena fatto, che si va a depositare sul rocchetto. La velocità della lavorazione è data dalla frequenza con cui si aziona il pedale e conseguentemente dall’abilità del filatore di fornire sufficiente e regolare quantità di fibre al trascinamento dell’aspo. Il pregio del filato è dato dalla sua regolarità, quindi oltre che una buona preparazione delle fibre con la cardatura è l’abilita del filatore nel porgere costantemente la giusta quantità di fibre alla torsione che determina la buona riuscita del lavoro. Se non è sufficientemente veloce si avrà la rottura del filo, se lo è troppo si otterranno ispessimenti o grumi. La filatura a mano della lana fino al 1930 era diffusissima nelle famiglie delle nostre borgate montane perché permetteva di ottenere gli indumenti necessari e nello stesso tempo di guadagnare qualche soldo.

Lo stagnaio o stagnaro

Il lavoro dello stagnaio (ël magnin) nel passato ha avuto una grande importanza. Con il suo lavoro e con la vasta produzione di oggetti riusciva a soddisfare tutti quei bisogni di cui una famiglia necessitava. Lo stagnaio non era al Coindo, ma si doveva scendere a Condove in Contrada dei Fiori dove sino al dopo guerra (anni 50) viveva uno stagnaio. Il suo lavoro consisteva principalmente nella riparazione delle pentole, dei tegami, dei secchi che per il troppo uso si bucavano o si rompevano con una certa periodicità. Per i lavori di chiusura saldatura e tamponamento veniva usato lo stagno consumato al minimo perché costava caro e allora lo spreco era inconcepibile. L’officina dello stagnaio era un buco nero pieno di fuliggine e maleodorante. In essa vi era un tavolo grande, tutto sgangherato dove venivano collocati i vari attrezzi necessari: enormi forbici per tagliare i fogli di lamiera, verghe di stagno, tenaglie, il saldatoio, e in un recipiente, che era tenuto nascosto, teneva poi l’acido che serviva per la pulitura dei vari oggetti. Vicino al tavolo c’era la forgia, piccolo fornello nel quale si scaldava il saldatoio, pieno di carbone, attizzato con l’aria immessa mediante un giro della manovella posta di lato. Non mancava un grosso incudine con vari martelli di legno e di ferro per piegare la lamiera utilizzata per la realizzazione dei vari oggetti. Vicino alle pareti vi erano poi fissate delle tavole sulle quali vi era collocata la merce in vendita. Dalle mani magiche di questi maestri e da quelle forme insignificanti uscivano contenitori splendidi, recipienti lucenti e di varia forma e grandezza. Oggi questi oggetti, avendo perduto la loro naturale funzione, sono tenuti come arredo, come ornamento senza pensare alla grandissima utilità che nel tempo non molto lontano hanno avuto.

Lo straccivendolo

Negli anni 50-60 del secolo scorso, tre o quattro volte l’anno alla contrada dei Fiori di Condove arrivava lo straccivendolo. Il suo arrivo era accompagnato da un grido “Strassé feramiù” urlato a squarciagola. Lo straccivendolo era la persona che con il suo carretto, un sacco di iuta sulle spalle e un peso a stadera se ne andava per strade e borghi a raccogliere stracci vecchi usati, libri e giornali, rottami di ferro, rame, alluminio e all’occasione mobili vecchi, insomma di tutto un po’, per poi rivenderli. Una professione sviluppatasi nel periodo del secondo dopoguerra. Oggi la professione dello straccivendolo non esiste più, nel corso degli anni si è trasformato in rigattiere o rottamaio (colui che raccoglie e vende rottami e oggetti usati).

Al contrario degli altri ambulanti, lo straccivendolo non offriva nessuna prestazione di manodopera, ma girava per raccogliere tutto ciò che non serviva più. Pagavano poco e a seconda della merce, ma comunque le massaie in tal modo racimolavano qualche soldo. Spesse volte il ricavato era di proprietà dei bambini che lo utilizzavano per andare a comprare il gelato. Alcuni giungevano spingendo un carretto a due ruote, raramente su un carro trainato dal cavallo, lo lasciavano sulla strada e giravano a piedi di casa in casa con il sacco ed il peso. Riempito il sacco rovesciavano il contenuto nel carretto e quando anche questo era colmo se lo tiravano a braccia o con la bicicletta sino al loro magazzino. Riflettendo il mondo contadino di allora aveva inventato una raccolta differenziata dei rifiuti perfettamente funzionante e le discariche pubbliche non servivano. I rifiuti organici venivano cumulati in un angolo dell’orto che dopo la fermentazione venivano utilizzati per concimare i campi. Tutti gli oggetti vecchi erano acquistati dagli straccivendoli persino le schegge di granata.

Come i miei nonni costruivano piccoli oggetti in legno

La lavorazione del legno è stata una delle prime arti dell’uomo: dalle clave e dalle lance agli albori della civiltà, agli aratri usati nell’agricoltura, agli sgabelli a tre gambe fino alle complesse strutture dell’epoca moderna. Prima degli anni 1930-40 quasi in ogni famiglia vi era un falegname, o comunque qualcuno che sapesse lavorare il legno. Al Coindo di Condove il fratello di mio nonno Cordola Michele (1846-1929) era un buon falegname, e non aveva appreso il mestiere dal padre ma lo rubava con gli occhi dagli altri cioè attraverso l’osservazione attenta, l’imitazione e il buon senso, e come tutti i falegnami del passato lavorava tutto a mano. A mano abbatteva, segava e trasportava i tronchi. In un angolo della casa aveva costruito un banco da lavoro con la morsa sempre di legno, per poter stringere e tenere fermo il legno da lavorare. Questa parte della casa era sempre ingombra e disordinata. Almeno così appariva, in terra c’era sempre segatura e trucioli di diversa grandezza e dimensione, a seconda del legno, del pezzo e della pialla. Alle pareti erano appoggiate travi, travicelli e arnesi attaccati ai chiodi: seghe, trapani a mano e via dicendo. Il legno usato era quello locale: principalmente il faggio, il frassino, il castagno e il maggiociondolo, legni resistenti utilizzati sia per sgabelli e panche che per la costruzione di attrezzi agricoli e slitte. Coi suoi lavori Michele riempiva le lunghe giornate invernali alla luce di una candela o della lampada a petrolio preparando gli attrezzi per trattare il legno ricavandone gli strumenti ed oggetti necessari per le attività quotidiane come sgabelli, gerle, slitte, ciotole, sporte, stampi per il burro e forme per le tome. Di sudore ne colava parecchio. A quell’epoca i pochi mobili di una famiglia erano costruiti in proprio. Si trattava di arte povera limitata alle cose essenziali cioè armadi, sedie, tavoli, cassapanche, sgabelli e tutto ciò che poteva servire in casa, con un lavoro di pialla e scalpello.

Come i miei nonni facevano il vino

I miei nonni davanti casa avevano un pergolato carico di grappoli d’uva che ogni autunno trasformavano in vino. La quantità era modesta all’incirca 100 kg di uva da cui ricavavano un prodotto in vino di circa 60 litri. Come sappiamo il vino proviene dalla fermentazione dello zucchero dell’uva, fermentazione attuata da microorganismi chiamati lieviti, che lo scompongono trasformandolo in alcool. Questi lieviti si trovano ovunque in natura (fiori, foglie, corteccia degli alberi, terreno ecc.) e arrivano sugli acini dell’uva trasportati dagli insetti e dal vento.

L’uva raccolta, oltreché matura non doveva essere bagnata dalla pioggia o dalla rugiada e si portava direttamente nella cassa per la pigiatura perché così si evitavano inacidimenti o altri inconvenienti. La pigiatura avveniva in una rudimentale pressa cioè dentro casse di legno con falsi fondi bucherellati, spremendo da sopra le uve con un pistone di legno appositamente modellato oppure per chi aveva grandi quantità anche con i piedi, così come avveniva in molte realtà contadine. Alla pigiatura seguiva la diraspatura, ossia l’allontanamento dei raspi (l’ossatura del grappolo che tiene insieme gli acini) dalla polpa e dalle bucce. A questo punto il mosto così ottenuto si lasciava fermentare nello stesso recipiente in cui si era pigiato. Il contenitore non andava mai coperto e il locale in cui era depositato doveva avere finestre e porte chiuse e mantenuto ad una temperatura di circa 20°. Attenzione particolare alla produzione di anidride carbonica, che non fosse eccessiva.

La durata della fermentazione per un vino poco alcoolico, di gusto amabile e non molto corposo era di 9 o 12 giorni. Il contenitore del mosto non doveva mai essere riempito interamente perché durante la fase “tumultuosa” di fermentazione esso aumentava di volume e se il contenitore era troppo pieno poteva straripare. Ogni tanto si rimescolava il mosto per evitare problemi di acidità. Se dopo qualche tempo la fermentazione non era ancora avvenuta voleva dire che la temperatura del locale era troppo bassa, per cui occorreva riscaldare un pochino l’ambiente oppure che vi era carenza di lieviti. Si tentava allora di farli riprodurre aerando il mosto. Quando la fermentazione era cessata, e all’assaggio si sentiva che tutto lo zucchero era stato trasformato, si passava alla svinatura che era la separazione della vinaccia (l’insieme della parti ancora solide dell’uva) dal vino. Si usava a tal fine anche un setaccio di vimini che tratteneva tutte le impurità e i vinaccioli. Il vino ottenuto andava poi versato in un contenitore (un barilotto se si trattava di una piccola quantità) che andava riempito completamente senza che restino residui d’aria. A questo punto si lasciava ridiscendere la temperatura a quella ambiente. Il vino veniva travasato due o tre volte, una fine novembre, un’altra a gennaio ed una terza a primavera e poi bevuto o imbottigliato.

Ettore e Gianni Cordola (scritto nel 2011)