Articolo di Claudio Gogo “Masche e diav an Val Susa” pubblicato nel bollettino parrocchiale di Mocchie del 2 luglio 1981.

Resti di antiche credenze “tributarie del diavolo” per usare un’espressione che ritroviamo nel processo a loro carico, le streghe fanno ancora oggi parte del folklore della nostra Valle, benché le leggende e le storie di cui sono protagoniste non abbiano quella diffusione che avevano in passato.

La credenza nelle streghe e del resto antichissima e si ritiene che le “masche”, come vengono correntemente chiamate, si trovino in ogni luogo e gettino i malefici, avvelenino le acque dei pozzi e dei fiumi, rapiscano i bambini e tolgano il latte alle mucche.

Ho volute tracciare un breve profilo della nostra valle nelle sue leggende sulle streghe perché, a mia memoria, sul bollettino non si era mai toccato un argomento così “diabolico”.

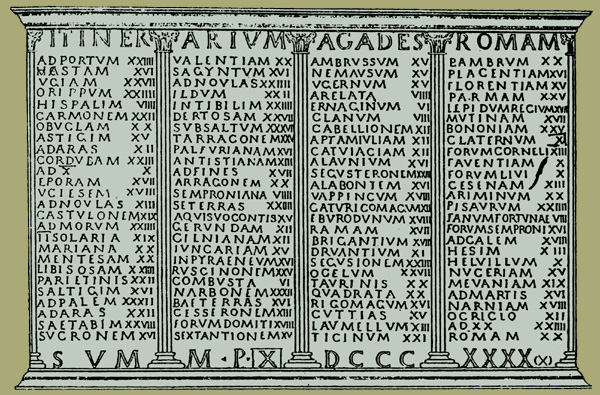

Troviamo pertanto il termine “masca” comune a tutto l’arco alpino occidentale, nell’Edictum Rotari del 643, la legge 197 riporta infatti “Strìa quod est masca” e questa precisazione sta a dimostrare che il secondo termine ha ormai una diffusione tale da soppiantare il più classico “Strìa”.

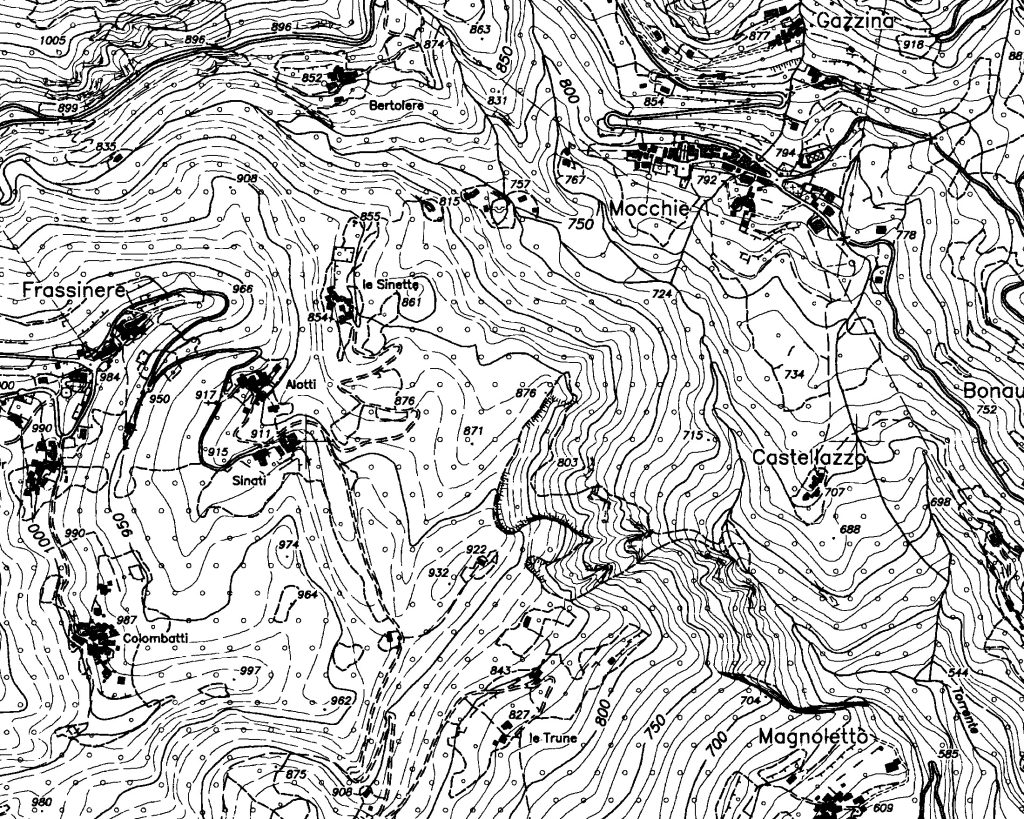

A Laietto* è opinione comune che le streghe possano essere viste soltanto in chiesa, e questa facoltà è propria del chierichetto che serve messa: se al termine della funzione egli mette un piede sulla stola del celebrante, vede le streghe.

Se le streghe hanno il potere d’affatturare tutto ciò che toccano, ne deriverà la necessita di tutelare se stessi, difendere i propri beni, i figli e il bestiame. In questo caso (e qui parliamo sempre delle credenze al Laietto) si deve far uso di particolari riti pittoreschi e fantasiosi. Uno dei più semplici è quello di porre sulla porta di casa alcuni fuscelli in croce, oppure la zappa e il rastrello incrociati. Del resto, sono sufficienti alcune precauzioni: i nostri vecchi valligiani, fino a non molto tempo addietro raccomandavano di non lasciare esposti all’aria i panni del neonato dopo l’Ave Maria, sarebbero venute le streghe a gettarvi qualche maleficio.

Si racconta di due giovani che si recavano dal Laietto a Condove a trovare una loro coetanea, incontrarono sulla strada una giovenca e credendola smarrita la legarono con la fascia che, secondo l’uso del luogo, uno dei giovani portava al fianco, e la trascinarono dietro di loro. L’animale li seguì docilmente per un certo tratto di strada finché, giunti alle prime case del paese, dà uno strattone e si libera, mentre nella notte risuona una beffarda risata. I giovani dopo un attimo di stupore, riprendono il cammino e giungono alla casa della ragazza: qui la sorprendono mentre tenta affannosamente di togliersi dal collo la stessa fascia che legava la giovenca. Era una “masca”.

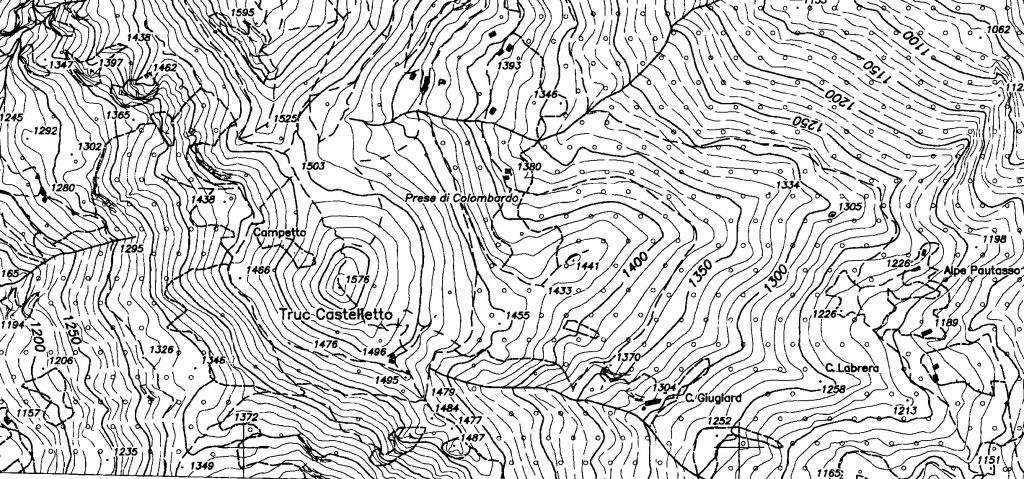

La stessa leggenda, ma con qualche variante è narrata nella zona di Frassinere, la Rocca e borgate limitrofe, dove però non si tratta di una mucca bensì di una pecora bianca.

Risalendo la valle ci imbattiamo in una tradizione che, pur non avendo i caratteri di originalità, è forse opportune raccogliere. Qui si narra che una vecchia contadina di Maffiotto, sola in casa, sentì improvvisamente un gran frastuono nell’aria, e le sue mucche muggire impaurite nella stalla. Impressionata, la vecchia andò a chiedere consiglio ad una vicina di casa e questa le rispose che si trattava di un sortilegio di una loro coetanea, una masca. Per liberarsene doveva rubare alla strega una calza e gettare l’indumento in una pentola d’acqua bollente non appena avesse sentito il frastuono. La vecchia rubò la calza e tornò a casa ad attendere gli eventi. Alla sera improvvisamente sentì il frastuono, non esitò: gettò la calza nell’acqua bollente ed un attimo dopo la porta si aprì di colpo ed entro la vecchia indicata come masca, la quale tremante, le si gettò ai piedi chiedendo pietà e promettendo di non fare più del male.

Ci troviamo evidentemente di fronte ad un caso di feticismo alla rovescia, non raro del resto nel folklore piemontese in cui l’indumento rubato ha la funzione di rompere l’incantesimo e di far perdere ogni potere magico. Le streghe hanno poi dal demonio il potere di trasformarsi in animali e di rendersi invisibili. Nel primo caso, se durante la notte si vede aggirarsi qualche animale sospetto e sconosciuto bisogna colpirlo subito e storpiarlo; il giorno dopo si vedrà la strega, che si era celata sotto le spoglie dell’animale, con un braccio o una gamba rotta.

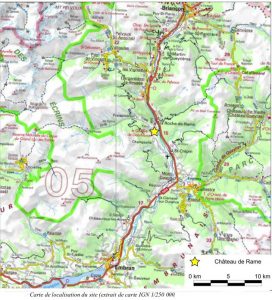

Il Rocciamelone è il monte che per lungo tempo fu ritenuto il più alto del Piemonte, e fu, secondo la leggenda, dimora del diavolo. Si narra che un re di nome Romuleio, lebbroso, aveva raccolto sulla cima un tesoro e che in accordo con il diavolo, orribili bufere, tormente di neve e temporali con tuoni e fulmini si levavano non appena qualcuno arditamente tentava di salire sul monte per impadronirsi dei tesori. La stessa cronaca riporta che, nella seconda meta del secolo X, Arduino Glabrione riusci a salire in cima al Rocciamelone facendosi però precedere dal clero con la croce e l’acqua benedetta. Non trovò però il tesoro ed il popolino disse che i diavoli erano fuggiti sulle altre cime della catena alpina non appena avevano visto la croce ed avevano portato con se tutti i tesori di Romuleio. E con Romuleio e le sue fortune possiamo concludere il nostro breve viaggio nel mondo di “masche e diav” della nostra Valle.

*Laietto borgata di Condove (TO)

Cogo Claudio