Era l’estate del 1961 quando i miei genitori per rendere diverse le vacanze scolastiche estive affittarono per un mese una casa alla borgata Alotti di Condove. Certo non era una vera vacanza visto che già abitavamo ai Fiori di Condove, ma per me che le uniche vacanze erano state alla colonia Fiat di Marina di Massa fino agli undici anni e poi nelle giornate estive soleggiate al torrente Gravio del paese, sembrava un mondo nuovo di sensazioni e quando ripenso a ciò vedo cose semplici: natura, persone care, cibo, parole, sguardi, sorrisi.

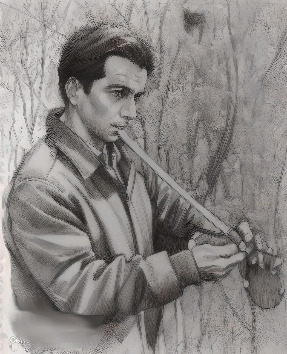

In quel mese un ragazzo più grande mi insegnò a realizzare uno strumento musicale in corteccia somigliante ad un flauto o ad un fischietto. Si tratta di uno strumento appartenente tuttora al mondo agro-pastorale, pertanto veniva costruito e utilizzato dai pastori, di cui spesso diventava accompagnatore durante il pascolo. La loro durata è di una decina di giorni; infatti il rinsecchimento e il restringimento della corteccia ne modificano la sostanza e la forma compromettendone la funzionalità.

Per la costruzione di questi strumenti si utilizza la corteccia del castagno, del salice,

frassino, gelso, sorbo, e altre essenze elastiche, dritte e prive di nodi. Noi usavamo il castagno albero molto comune nella zona. La dimensione dei rami utilizzati per la costruzione variava da un diametro di 15 mm a 30 mm circa.

Il periodo migliore per costruire questi strumenti sarebbe quello primaverile, ma noi anche in estate lo realizzavamo, era solo più difficile trovare il ramo adatto. Primaverile perché vi è la ripresa del ciclo vegetativo e nei vasi legnosi inizia a risalire dalla radice fino alle foglie e agli apici dei rami la linfa, questa permette il distaccamento della corteccia dal resto del ramo. La presenza della linfa quindi rende possibile sfilare dal ramo la corteccia in modo che si mantenga integra, senza spaccature o fessure, condizione necessaria per la realizzazione dello strumento.

Una volta reperito un ramo o pollone viene praticata col coltello una incisione circolare sulla corteccia la quale determina la lunghezza dello strumento. Dall’estremità del ramo tagliato al punto della circoncisione non devono essere presenti nodi e il ramo deve essere diritto. Se vogliamo il flauto a becco viene realizzato il labium a forma di D, con l’asta rivolta verso il foro di insufflazione, ad una distanza di circa 20 mm dall’estremità. Poi si esegue il taglio longitudinale all’estremità del ramo per creare il becco. Indi si batte insistentemente la corteccia con il manico del coltello su tutta la lunghezza fino al taglio circoncisorio facendo ruotare il ramo affinché venga battuto su tutta la superficie. La battitura serve per far staccare la corteccia dal ramo.

In ultimo si afferra il ramo con una mano dalla parte appena battuta e con l’altra mano

dall’altra parte e tramite torsione si cerca di staccare la corteccia. L’operazione della battitura della corteccia può essere ripetuta qualora non si distacchi. A quel punto la corteccia viene sfilata delicatamente ottenendo un tubo.

Il flauto di corteccia viene suonato effettuando un’insufflazione, associata al movimento digitale col secondo dito della mano effettuato all’estremità terminale, che rappresenta l’unica apertura oltre all’imboccatura.

Realizzare questi flauti diventava un gioco ma anche una competizione tra chi riusciva

a realizzarli con un suono più forte. Molto ricca è la terminologia piemontese con cui vengono chiamati i flauti in corteccia a seconda della zona: subièt, pìfer, sifolèt, flàut.

Come vedete la felicità ai miei tempi era una cosa semplice, e si poteva trovare ogni giorno, in ogni cosa intorno a noi.

Gianni Cordola