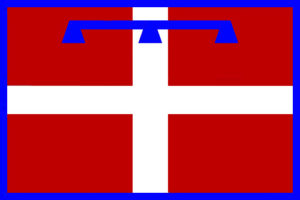

Un episodio tratto dal libro “Cuore” di Edmondo De Amicis, in cui l’alunno Enrico Bottini va a far visita al vecchio maestro del padre in quel di Condove. L’ambientazione è tra il 1878 ed il 1886.

Martedì. Che bella gita feci ieri con mio padre! Ecco come. Ieri l’altro, a desinare, leggendo il giornale, mio padre uscì tutto a un tratto in una esclamazione di meraviglia. Poi disse: – E io che lo credevo morto da vent’anni! Sapete che è ancora vivo il mio primo maestro elementare, Vincenzo Crosetti, che ha ottantaquattro anni? Vedo qui che il Ministero gli ha dato la medaglia di benemerenza per sessant’anni d’insegnamento. Sessant’anni, capite? E non son che due anni che ha smesso di far scuola. Povero Crosetti! Sta a un’ora di strada ferrata di qui, a Condove, nel paese della nostra antica giardiniera della villa di Chieri. – E soggiunse: – Enrico, noi andremo a vederlo. – E per tutta la sera non parlò più che di lui. Il nome del suo maestro elementare gli richiamava alla memoria mille cose di quand’era ragazzo, dei suoi primi compagni, della sua mamma morta. – Crosetti! – esclamava. – Aveva quarant’anni quando ero con lui. Mi pare ancor di vederlo. Un ometto già un po’ curvo, cogli occhi chiari, col viso sempre sbarbato. Severo, ma di buone maniere, che ci voleva bene come un padre e non ce ne perdonava una. Era venuto su da contadino, a furia di studio e di privazioni. Un galantuomo. Mia madre gli era affezionata e mio padre lo trattava come un amico. Com’è andato a finire a Condove, da Torino? Non mi riconoscerà più, certamente. Non importa, io riconoscerò lui. Quarantaquattro anni son passati. Quarantaquattro anni, Enrico, andremo a vederlo domani. E ieri mattina alle nove eravamo alla stazione della strada ferrata di Susa. Io avrei voluto che venisse anche Garrone ma egli non poté perché ha la mamma malata. Era una bella giornata di primavera. Il treno correva fra i prati verdi e le siepi in fiore, e si sentiva un’aria odorosa. Mio padre era contento, e ogni tanto mi metteva un braccio intorno al collo, e mi parlava come a un amico, guardando la campagna. – Povero Crosetti! – diceva. – è lui il primo uomo che mi volle bene e che mi fece del bene dopo mio padre. Non li ho mai più dimenticati certi suoi buoni consigli, e anche certi rimproveri secchi, che mi facevano tornare a casa con la gola stretta. Aveva certe mani grosse e corte. Lo vedo ancora quando entrava nella scuola, che metteva la canna in un canto e appendeva il mantello all’attaccapanni, sempre con quello stesso gesto. E tutti i giorni il medesimo umore, sempre coscienzioso, pieno di buon volere e attento, come se ogni giorno facesse scuola per la prima volta. Lo ricordo come lo sentissi adesso quando mi gridava: – Bottini, eh, Bottini! L’indice e il medio su quella penna! – Sarà molto cambiato, dopo quarantaquattro anni. Appena arrivati a Condove, andammo a cercare la nostra antica giardiniera di Chieri, che ha una botteguccia, in un vicolo. La trovammo coi suoi ragazzi, ci fece molta festa, ci diede notizie di suo marito, che deve tornare dalla Grecia, dov’è a lavorare da tre anni, e della sua prima figliuola, che è nell’Istituto dei sordomuti a Torino. Poi c’insegnò la strada per andar dal maestro, che è conosciuto da tutti. Uscimmo dal paese, e pigliammo per una viottola in salita, fiancheggiata di siepi fiorite. Mio padre non parlava più, pareva tutto assorto nei suoi ricordi, e ogni tanto sorrideva e poi scuoteva la testa. All’improvviso si fermò, e disse: – Eccolo. Scommetto che è lui. Veniva giù verso di noi, per la viottola, un vecchio piccolo, con la barba bianca, con un cappello largo, appoggiandosi a un bastone: strascicava i piedi e gli tremavano le mani. – è lui, – ripeté mio padre, affrettando il passo. Quando gli fummo vicini, ci fermammo. Il vecchio pure si fermò, e guardò mio padre. Aveva il viso ancora fresco, e gli occhi chiari e vivi. – è lei – domandò mio padre, levandosi il cappello, – il maestro Vincenzo Crosetti? Il vecchio pure si levò il cappello e rispose: – Son io, – con una voce un po’ tremola, ma piena. – Ebbene, – disse mio padre, pigliandogli una mano, – permetta a un suo antico scolaro di stringerle la mano e di domandarle come sta. Io son venuto da Torino per vederla. Il vecchio lo guardò stupito. Poi disse: – Mi fa troppo onore… non so… Quando, mio scolaro? mi scusi. Il suo nome, per piacere. Mio padre disse il suo nome, Alberto Bottini, e l’anno che era stato a scuola da lui, e dove e soggiunse: – Lei non si ricorderà di me, è naturale. Ma io riconosco lei così bene! Il maestro chinò il capo e guardò in terra, pensando, e mormorò due o tre vole il nome di mio padre il quale, intanto, lo guardava con gli occhi fissi e sorridenti. A un tratto il vecchio alzò il viso, con gli occhi spalancati, e disse lentamente: – Alberto Bottini? il figliuolo dell’ingegnere Bottini? quello che stava in piazza della Consolata? – Quello, – rispose mio padre, tendendo le mani. – Allora… – disse il vecchio, – mi permetta, caro signore, mi permetta, – e fattosi innanzi, abbracciò mio padre: la sua testa bianca gli arrivava appena alla spalla. Mio padre appoggiò la guancia sulla sua fronte. – Abbiate la bontà di venir con me, – disse il maestro. E senza parlare, si voltò e riprese il cammino verso casa sua. In pochi minuti arrivammo a un’aia, davanti a una piccola casa con due usci, intorno a uno dei quali c’era un po’ di muro imbiancato. Il maestro aperse il secondo, e ci fece entrare in una stanza. Erano quattro pareti bianche: in un canto un letto a cavalletti con una coperta a quadretti bianchi e turchini, in un altro un tavolino con una piccola libreria quattro seggiole e una vecchia carta geografica inchiodata a una parete: si sentiva un buon odore di mele. Sedemmo tutti e tre. Mio padre e il maestro si guardarono per qualche momento, in silenzio. – Bottini! – esclamò poi il maestro, fissando gli occhi sul pavimento a mattoni, dove il sole faceva uno scacchiere. – Oh! mi ricordo bene. La sua signora madre era una così buona signora! Lei, il primo anno, è; stato per un pezzo nel primo banco a sinistra, vicino alla finestra. Guardi un po’ se mi ricordo. Vedo ancora la sua testa ricciuta. – Poi stette un po’ pensando. – Era un ragazzo vivo, eh? molto. Il secondo anno è stato malato di crup. Mi ricordo quando lo riportarono alla scuola, dimagrito, ravvolto in uno scialle. Son passati quarant’anni, non è vero? è stato buono tanto a ricordarsi del suo povero maestro. E ne vennero degli altri, sa, gli anni addietro, a trovarmi qui, dei miei antichi scolari: un colonnello, dei sacerdoti, vari signori. – Domandò a mio padre qual’era la sua professione. Poi disse: – Mi rallegro, mi rallegro di cuore. La ringrazio. Ora poi era un pezzo che non vedevo più; nessuno. E ho ben paura che lei sia l’ultimo, caro signore. – Che dice mai! – esclamò mio padre. – Lei sta bene, è ancora vegeto. Non deve dir questo. – Eh no, – rispose il maestro, – vede questo tremito? – e mostrò le mani. – Questo è un cattivo segno. Mi prese tre anni fa, quando facevo ancora scuola. Da principio non ci badai credevo che sarebbe passato. Ma invece restò, e andò crescendo. Venne un giorno che non potei più scrivere. Ah! quel giorno, quella prima volta che feci uno sgorbio sul quaderno d’un mio scolaro, fu un colpo al cuore per me, caro signore. Tirai bene ancora avanti per un po’ di tempo ma poi non potei più. Dopo sessant’anni d’insegnamento dovetti dare un addio alla scuola, agli scolari, al lavoro. E fu dura, sa, fu dura. L’ultima volta che feci lezione mi accompagnarono tutti a casa, mi fecero festa ma io ero triste, capivo che la mia vita era finita. Già l’anno prima avevo perso mia moglie e il mio figliuolo unico. Non restai che con due nipoti contadini. Ora vivo di qualche centinaio di lire di pensione. Non faccio più nulla le giornate mi par che non finiscano mai. La mia sola occupazione, vede, è di sfogliare i miei vecchi libri di scuola, delle raccolte di giornali scolastici, qualche libro che mi hanno regalato. Ecco lì, – disse accennando la piccola libreria – lì ci sono i miei ricordi, tutto il mio passato… Non mi resta altro al mondo. Poi in tono improvvisamente allegro: – Io le voglio fare una sorpresa, caro signor Bottini. S’alzò, e avvicinatosi al tavolino, aperse un cassetto lungo che conteneva molti piccoli pacchi tutti legati con un cordoncino, e su ciascuno c’era scritta una data di quattro cifre. Dopo aver cercato un poco. ne aperse uno, sfogliò molte carte, tirò fuori un foglio ingiallito e lo porse a mio padre. Era un suo lavoro di scuola di quarant’anni fa! C’era scritto in testa: Alberto Bottini. Dettato. 3 Aprile 1838. Mio padre riconobbe subito la sua grossa scrittura di ragazzo, e si mise a leggere, sorridendo. Ma a un tratto gli si inumidirono gli occhi. Io m’alzai, domandandogli che cos’aveva. Egli mi passò un braccio intorno alla vita e stringendomi al suo fianco mi disse: – Guarda questo foglio. Vedi? Queste sono le correzioni della mia povera madre. Essa mi rinforzava sempre gli elle e i ti. E le ultime righe son tutte sue. Aveva imparato a imitare i miei caratteri, e quando io ero stanco e avevo sonno, terminava il lavoro per me. Santa madre mia! E baciò la pagina. – Ecco, – disse il maestro, mostrando gli altri pacchi, – le mie memorie. Ogni anno io ho messo da parte un lavoro di ciascuno dei miei scolari, e son tutti qui ordinati e numerati. Alle volte li sfoglio, così, e leggo una riga qua e una là, e mi tornano in mente mille cose, mi par di rivivere nel tempo andato. Quanti ne son passati, caro signore! Io chiudo gli occhi, e vedo visi dietro visi, classi dietro classi, centinaia e centinaia di ragazzi, che chi sa quanti sono già morti. Di molti mi ricordo bene. Mi ricordo bene dei più buoni e dei più cattivi, di quelli che mi hanno dato molte soddisfazioni e di quelli che mi han fatto passare dei momenti tristi perché ci ho avuto anche dei serpenti, si sa, in un così gran numero! Ma oramai, lei capisce è come se fossi già nel mondo di là, e voglio bene a tutti egualmente. Si rimise a sedere e prese una delle mie mani fra le sue. – E di me, – domandò mio padre sorridendo, – non si ricorda nessuna monelleria? – Di lei, signore? – rispose il vecchio, sorridendo pure. – No, per il momento. Ma questo non vuol mica dire che non me n’abbia fatte. Lei però aveva giudizio, era serio per l’età sua. Mi ricordo la grande affezione che le aveva la sua signora madre… Ma è stato ben buono, ben gentile a venirmi a trovare! Come ha potuto lasciare le sue occupazioni per venire da un povero vecchio maestro? – Senta, signor Crosetti, – rispose mio padre, vivamente. – Io mi ricordo la prima volta che la mia povera madre m’accompagnò; alla sua scuola. Era la prima volta che doveva separarsi da me per due ore, e lasciarmi fuori di casa, in altre mani che quelle di mio padre nelle mani d’una persona sconosciuta, insomma. Per quella buona creatura la mia entrata nella scuola era come l’entrata nel mondo, la prima di una lunga serie di separazioni necessarie e dolorose: era la società che le strappava per la prima volta il figliuolo, per non renderglielo mai più tutto intero. Era commossa, ed io pure. Mi raccomandò a lei con la voce che le tremava, e poi, andandosene, mi salutò ancora per lo spiraglio dell’uscio, con gli occhi pieni di lacrime. E proprio in quel punto lei fece un atto con una mano, mettendosi l’altra sul petto come per dirle: “Signora, si fidi di me.” Ebbene, quel suo atto, quel suo sguardo, da cui mi accorsi che lei aveva capito tutti i sentimenti, tutti i pensieri di mia madre, quello sguardo che voleva dire: “Coraggio!” quell’atto che era un’onesta promessa di protezione, d’affetto, d’indulgenza, io non l’ho mai scordato m’è rimasto scolpito nel cuore per sempre ed è quel ricordo che m’ha fatto partir da Torino. Ed eccomi qui, dopo quarantaquattro anni, a dirle: Grazie, caro maestro. Il maestro non rispose: mi accarezzava i capelli con la mano, e la sua mano tremava, tremava, mi saltava dai capelli sulla fronte, dalla fronte sulla spalla. Intanto mio padre guardava quei muri nudi, quel povero letto, un pezzo di pane e un’ampollina d’olio ch’erano sulla finestra, e pareva che volesse dire: – Povero maestro, dopo sessant’anni di lavoro, è questo tutto il tuo riconoscimento? Ma il buon vecchio era contento e ricominciò a parlare con vivacità della nostra famiglia, di altri maestri di quegli anni, e dei compagni di scuola di mio padre il quale di alcuni si ricordava e di altri no, e l’uno dava all’altro delle notizie di questo e di quello quando mio padre ruppe la conversazione per pregare il maestro di scendere in paese a far colazione con noi. Egli rispose con espansione: – La ringrazio, la ringrazio – ma pareva incerto. Mio padre gli prese tutte e due le mani e lo ripregò. – Ma come farò a mangiare, – disse il maestro – con queste povere mani che ballano in questa maniera? è una penitenza anche per gli altri! – Noi l’aiuteremo, maestro – disse mio padre. E allora accettò, tentennando il capo e sorridendo. – Una bella giornata questa, – disse chiudendo l’uscio di fuori, – una bella giornata, caro signor Bottini! Le accerto che me ne ricorderò fin che avrò vita. Mio padre diede il braccio al maestro, questi prese per mano me, e discendemmo per la viottola. Incontrammo due ragazzine scalze che conducevano le vacche, e un ragazzo che passò correndo, con un gran carico di paglia sulle spalle. Il maestro ci disse che erano due scolare e uno scolaro di seconda, che la mattina menavano le bestie a pasturare e lavoravano nei campi a piedi nudi, e la sera si mettevano le scarpe e andavano a scuola. Era quasi mezzogiorno. Non incontrammo nessun altro. In pochi minuti arrivammo all’albergo, ci sedemmo a una gran tavola, mettendo in mezzo il maestro, e cominciammo subito a far colazione. L’albergo era silenzioso come un convento. Il maestro era molto allegro, e la commozione gli accresceva il tremito non poteva quasi mangiare. Ma mio padre gli tagliava la carne, gli rompeva il pane, gli metteva il sale nel tondo. Per bere bisognava che tenesse il bicchiere con due mani, e ancora gli batteva nei denti. Ma discorreva fitto, con calore, dei libri di lettura di quando era giovane, degli orari d’allora, degli elogi che gli avevano fatto i superiori, dei regolamenti di quest’ultimi anni, sempre con quel viso sereno, un poco più rosso di prima, e con una voce gaia, e il riso quasi d’un giovane. E mio padre lo guardava, lo guardava, con la stessa espressione con cui lo sorprendo qualche volta a guardar me, in casa, quando pensa e sorride da sé, col viso inclinato da una parte. Il maestro si lasciò andar del vino sul petto mio padre s’alzò e lo ripulì col tovagliolo. – Ma no, signore, non permetto! – egli disse, e rideva. Diceva delle parole in latino. E in fine alzò il bicchiere, che gli ballava in mano, e disse serio serio – Alla sua salute, dunque, caro signor ingegnere, ai suoi figliuoli, alla memoria della sua buona madre! – Alla vostra, mio buon maestro! – rispose mio padre, stringendogli la mano. E in fondo alla stanza c’era l’albergatore ed altri, che guardavano, e sorridevano in una maniera, come se fossero contenti di quella festa che si faceva al maestro del loro paese. Alle due passate uscimmo e il maestro ci volle accompagnare alla stazione. Mio padre gli diede di nuovo il braccio ed egli mi riprese per la mano: io gli portai il bastone. La gente si soffermava a guardare, perché tutti lo conoscevano, alcuni lo salutavano. A un certo punto della strada sentimmo da una finestra molte voci di ragazzi, che leggevano insieme, compitando. Il vecchio si fermò e parve che si rattristasse. – Ecco, caro signor Bottini, – disse, – quello che mi fa pena. è sentir la voce dei ragazzi nella scuola, e non esserci più, pensare che c’è un altro. L’ho sentita per sessant’anni questa musica, e ci avevo fatto il cuore… Ora son senza famiglia. Non ho più figliuoli. – No, maestro, – gli disse mio padre, ripigliando il cammino, – lei ne ha ancora molti figliuoli, sparsi per il mondo, che si ricordano di lei, come io me ne son sempre ricordato. – No, no, – rispose il maestro, con tristezza, – non ho più scuola, non ho più figliuoli. E senza figliuoli non vivrò più un pezzo. Ha da sonar presto la mia ora. – Non lo dica, maestro, non lo pensi, – disse mio padre. – In ogni modo, lei ha fatto tanto bene! Ha impiegato la vita così nobilmente! Il vecchio maestro inclinò un momento la testa bianca sopra la spalla di mio padre, e mi diede una stretta alla mano. Eravamo entrati nella stazione. Il treno stava per partire. – Addio, maestro! – disse mio padre, baciandolo sulle due guance. – Addio, grazie, addio, – rispose il maestro, prendendo con le sue mani tremanti una mano di mio padre, e stringendosela sul cuore. Poi lo baciai io, e gli sentii il viso bagnato. Mio padre mi spinse nel vagone, e al momento di salire levò rapidamente il rozzo bastone di mano al maestro, e gli mise invece la sua bella canna col pomo d’argento e le sue iniziali, dicendogli: – La conservi per mia memoria. Il vecchio tentò di renderla e di riprender la sua ma mio padre era già dentro, e aveva richiuso lo sportello. – Addio, mio buon maestro! – Addio, figliuolo, – rispose il maestro, mentre il treno si muoveva, – e Dio la benedica per la consolazione che ha portato a un povero vecchio. – Arrivederci! – gridò mio padre, con voce commossa. Ma il maestro crollò il capo come per dire: – Non ci rivedremo più;. – Sì, sì, – ripeté mio padre, – arrivederci. E quegli rispose alzando la mano tremola al cielo: – Lassù. E disparve al nostro sguardo così, con la mano in alto.

Dal libro “Cuore” di Edmondo De Amicis