Al tempo della Roma repubblicana i valichi alpini della Valle di Susa acquisiscono un’importanza strategica a carattere militare: si comincia dall’esercito di Annibale che probabilmente attraversò il valico del Monginevro nel 218 a.C., poi fu la volta di Giulio Cesare, nel 61 e nel 58 a.C. in marcia verso le Gallie. Dai “Commentarii de bello Gallico” (lib. I, cap. X) sappiamo che il confine tra la Gallia cisalpina e la Gallia transalpina era situato nella zona di Ocelum.

Il primo impatto documentato tra le tribù alpine e l’esercito romano lo troviamo in un breve accenno di Giulio Cesare sulla conquista della Gallia Transalpina. Il condottiero registra il passaggio dal Monginevro nel “De bello gallico”, così: “Egli giunge in Italia, dove arruola due legioni e ne mobilita altre tre, che svernavano nei pressi di Aquileia. Con le cinque legioni si dirige nella Gallia transalpina per la via più breve, attraverso le Alpi. Qui i Ceutroni, i Graioceli e i Caturigi, appostatisi sulle alture, tentano di sbarrare la strada al nostro esercito. Respinti questi popoli in una serie di scontri, da Ocelum, la più lontana città della Gallia cisalpina, Cesare dopo sei giorni di marcia giunge nel territorio dei Voconzi, nella Gallia transalpina”.

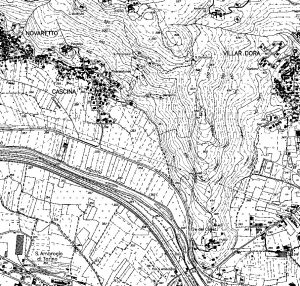

L‘ubicazione di questo villaggio, Ocelum, che Cesare denomina come ultimo della Gallia Cisalpina, è controversa ed ha dato luogo nel tempo a tante ipotesi. In epoca romana tutte le tracce indicano che nella bassa valle di Susa la strada era sul versante orografico sinistro e da questa gli storici sono concordi nell’ipotizzare la posizione di Ocelum alcune miglia ad ovest della “Statio ad fines” di Malano zona di frontiera sulla via delle Gallie, odierna Drubiaglio di Avigliana) probabilmente nella zona che va da Novaretto (Caprie), alle prime pendici della montagna a est del paese, tra le borgate Braida e Margaira sino a raggiungere lo sperone di Torre del Colle.

Questo luogo è uno dei pochi in questa zona della valle abbastanza ampio da permettere la sosta delle cinque legioni di Cesare, circa trentamila soldati. In effetti da Torre del Colle a Novaretto, passando per Margaira, sono stati scoperti resti di una viabilità romana e tutta la zona è molto interessante.

Ocelum è forse l’unico insediamento antico che non sia poi diventata città vera e propria di epoca storica, un raro esempio di cittadina antica mai scoperta. Forse era un abitato sparso di più nuclei di modeste dimensioni variamente dislocati in un sito d’altura allo sbocco della valle, dove cioè le notizie di fonte antica tendono concordemente a collocarlo. E dove a una posizione su un rilievo potrebbe rimandare il toponimo stesso: Ocelum è collegabile a un termine di matrice celtica “ocelon” dal significato di punta, promontorio o elevato.

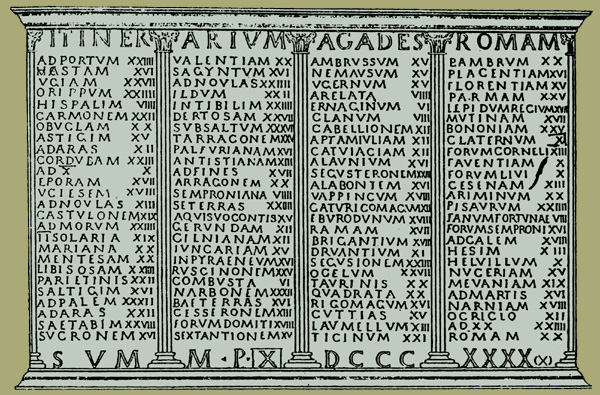

La collocazione di Ocelum è anche indicata nei vasi di Vicarello: sono quattro bicchieri in argento ritrovati nel 1852 presso la fonte termale delle Aquae Apollinares, a Vicarello, sul lago di Bracciano. Datati al I secolo d.C., sono di forma cilindrica e portano inciso sulla parte esterna l’itinerario via terra da Gades (Cadice) a Roma lungo 1840 miglia romane (2.723,2 Km itinerarium gaditanum), con l’indicazione della varie stazioni intermedie (mansio) e le relative distanze. Le iscrizioni riportano: EBURODUNUM (Embrun), RAMAM (antica città celtica di Rama circondata per anni da un alone di mistero, di cui i francesi hanno hanno trovato i resti a La Roche de Rame Champcella), BRIGANTIUM (Briancon), SEGUSIONEM (Susa), OCELUM, TAURINIS (Torino).

Gli studiosi di storia romana e archeologia esaminando le distanze in miglia tramandate dalle fonti antiche hanno ricavato parte dell’itinerario che riguarda la strada delle Gallie traendo alcune certezze:

- La distanza tra Torino e Susa è di XL (40) miglia, e la distanza tra Torino ed Ocelum è XX (20) miglia in tutte le fonti che la citano. Ocelum quindi è fisicamente il punto di mezzo della strada tra Torino e Susa.

- Nel I secolo Ocelum scompare ed al suo posto viene citato “Ad Fines”, che tutti gli itinerari concordano di collocare da 2 a 4 miglia più vicina a Torino e, di conseguenza, più lontana da Susa, restando invariata la distanza tra queste due città. Questo concorda con il ritrovamento di Ad Fines a Malano, nella piana sottostante, a poche miglia di distanza, poco lontano dal punto in cui doveva esserci il ponte che attraversava la Dora. Un miglio romano corrisponde a 1.481,75 metri.

In una carta del 1770, sulla dorsale di Torre del Colle, compare il toponimo Castellar, oggi scomparso, ad indicare un sito appena soprastante il punto in cui cadrebbe il XX miglio se si prende la strada che scavalca il crinale di Torre del Colle per collegare Novaretto a Villar Dora. Al CasteIlar si trovano in superficie reperti di età romana di difficile datazione; e poiché nessun documento giustifica questo toponimo, è immediato il pensare ad abitati fortificati. Poteva essere quello il sito di Ocelum, anche se non necessariamente l’unico agglomerato che portava questo nome essendo inteso come un confine geografico. Si potrebbe pensare a un abitato costituito da diversi piccoli nuclei sparsi, fisionomia coerente con la realtà socioeconomica di piccoli gruppi dediti all’allevamento ovino in forma prevalente rispetto a una coltivazione di cereali praticata forse più a valle.

Un toponimo Ocolium è segnalato nel 1285, S. Petri de Azolio compare nel XV secolo ad indicare una cappella tra le borgate Braida e Margaira di Novaretto sull’itinerario di superamento della dorsale rocciosa che passa sotto il Castellar, dove attualmente c’è un pilone dedicato a San Pietro. Il pilone di San Pietro è effettivamente collocato dove anticamente sorgeva una chiesa dedicata a San Pietro, ed è edificato su un pilastro dell’antica cappella. La si trova citata abbastanza sovente nei documenti medievali relativi alla Castellania di Caprie: “retro ecclesiam sancti petri de ouzolio”, “in sancto petro de auçoil” (Rendiconti 1385); “loco dicto ad sanctum petrum de auczolio”, “ad sanctum petrum” (ricognizioni 1410, 1442) ecc. La località è diventata particolarmente importante per gli storici dopo che molti studiosi si sono convinti che “ouzolio” e simili siano toponimi che indicherebbero la famosa località romana di Ocelum. Tesi avvalorata da un reperto archeologico ritrovato in loco: un miliario conservato come colonna, sia pure senza più iscrizione, nel castello di Villar Dora.

Tale zona, col suo aspetto di sperone prominente sul letto della Dora Riparia che giunge nella sua ultima propaggine (Torre del Colle) quasi a lambire il fiume, restringendo in modo marcato l’imbocco della valle e anzi sbarrandolo a chi procede sul versante sinistro, ma anche realizzando tra le conche di Caprie a ovest e di Almese a est una separazione che ha sul suo crinale un’area di controllo verso entrambe, è quanto di più verosimile la Valsusa possa offrire per concretizzare il quadro di Ocelum che le fonti antiche lasciano intravedere.

Solo l’archeologia potrebbe offrire conferma a queste ipotesi e l’area che più meriterebbe un tentativo d’indagine in questo senso è quella compresa tra il pilone di S. Pietro e Castellar.

Gianni Cordola

Fonti consultate:

-Wikipedia l’enciclopedia libera

-M. CAVARGNA , La strada romana “Per Alpes Cottias”, in Segusium 38 (1999), pp. 11-13 (in part. su Ocelum: pp. 23 e 25).

-DARIO VOTA, Ridiscutere Ocelum. Per uno studio dell’insediamento in Valle di Susa alle soglie dell’incontro con la romanità, in Segusium n. 42 (2003) pagg. 11-46.