Nel comune di Lanzo Torinese, piccolo centro di circa 5000 abitanti a due passi da Torino, si trova il famoso e suggestivo Ponte del Diavolo.

Il ponte del Diavolo fu edificato nel 1378 con il consenso del vice castellano di Lanzo, Aresmino Provana di Leynì, collaboratore di Amedeo VI di Savoia, noto come il Conte Verde. La spesa per costruirlo, interamente sostenuta dalla Castellania di Lanzo, fu di 1400 fiorini, per sostenere questa spesa venne imposta una tassa sul vino per dieci anni. Il ponte in pietra (detto il Pont dël Ròch in piemontese) serviva a collegare Lanzo e le sue valli con Torino superando la Stura e permettendo così di evitare il passaggio da Balangero, Mathi e Villanova, territori governati dai principi di Acaja, e da Corio, sotto il controllo dei marchesi del Monferrato, entrambi ostili ai Savoia.

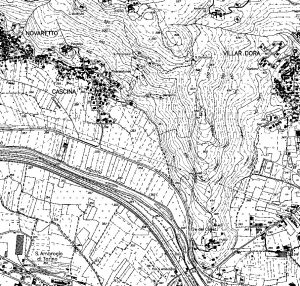

Il Ponte si trova in una stretta gola con pareti a precipizio scavate dalle acque del fiume Stura in tempi preistorici. Costruito a schiena d’asino ha una luce di 37 metri, un’altezza di 16 m, lunghezza di 65 e larghezza minima di m. 2,27.

Le caratteristiche “Marmitte dei Giganti”, ritenute le zampe del Diavolo, sono fenomeni geologici dovuti all’azione vorticosa dell’acqua sulle rocce che trova lungo il suo passaggio. Al centro del ponte si trova un arco in pietra, resto di una porta costruita nel 1564 su ordine del Consiglio di Lanzo per impedire che forestieri portassero in Lanzo la peste che si era diffusa in Avigliana e zone limitrofe e minacciare la salute degli abitanti.

Il nome attuale del ponte deriva dalla leggenda secondo la quale fu il Diavolo in persona a costruirlo. La leggenda racconta di come gli abitanti di Lanzo avessero costruito il ponte per ben due volte e che tutte e due le volte questo fosse crollato, lasciando nello sconforto gli abitanti. Il Diavolo, avendo assistito a ciò, si propose di costruire egli stesso un ponte che non sarebbe crollato, ma in cambio avrebbe preso l’anima del primo essere che lo avrebbe attraversato. Gli abitanti riuniti in assemblea accettarono il patto: “se tu riuscirai davvero a costruire un ponte solidissimo, sicuro sotto ogni aspetto e che durerà per secoli, ti promettiamo di darti, come compenso, il primo essere vivente che vi passerà sopra”. “D’accordo, affare fatto! Domani avrete il ponte e io la mia ricompensa”. Gli abitanti si allontanarono e il diavolo non perse tempo: subito scatenò fulmini, tuoni, e chiamò a raccolta tutti i diavoli dell’Inferno. Nell’intensità della bufera, all’oscuro di occhi curiosi, tutti i demoni mobilitati nell’opera saettavano intorno alle due sponde della Stura: le acque scure nella notte nera rispecchiavano le luci sinistre degli occhi e degli artigli di quei diabolici operai. A velocità pazzesca, i diavoli smuovevano con leggerezza enormi massi. Li mettevano, li spostavano e li univano con malte estratte dal loro regno infernale. Allo spuntare del giorno, il ponte era finito e i diavoli sparirono, ma nessuna persona aveva il coraggio di attraversarlo per paura di finire all’inferno.

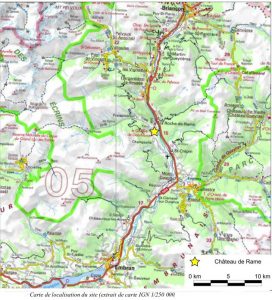

Dopo una riunione gli abitanti decisero di ingannare con uno stratagemma il Diavolo e far passare per primo un animale e precisamente una capra. Il Diavolo, resosi conto di essere stato abilmente tratto in inganno e furioso per l’affronto subito, sbatté con violenza i suoi zoccoli sulle rocce, formando le caratteristiche marmitte dei giganti, visibili ancora oggi dietro la cappella di San Rocco e si preparò alla vendetta, voleva far sprofondare il ponte, il paese e tutta la valle, ma, dall’altra parte del ponte, ecco avanzare un crocifisso sorretto dal parroco, seguito da una lunga processione di persone del paese tutte con una corona del rosario in mano. Alla vista della croce il Diavolo, arrabbiatissimo, rimbalzò nel fiume e sparì in una nube di zolfo. Il ponte, immerso nel parco dove passa il fiume Stura, è il posto ideale per una piccola gita fuori porta, all’insegna della natura, della bellezza e delle innumerevoli leggende che le valli di Lanzo tramandano di generazione in generazione. Anche in altre località si possono vedere dei “Ponti del Diavolo” con storie analoghe: per esempio a Dronero in provincia di Cuneo e a Pont Saint Martin in Valle d’Aosta.

Gianni Cordola