(Jë stranòm dij pais)

Tutti i paesi delle nostre valli nel passato erano catalogati con uno o più motti coloriti. Questi nomignoli scherzosi venivano dati in base alle abitudini, ai lavori, ai pregi o difetti che gli abitanti del tal posto avevano, influiva anche la posizione del luogo, che contava molto per questa simpatica e tipica abitudine. Il soprannome veniva appioppato dai residenti di un paese a quelli dei paesi vicini, tradizionalmente avversi. Buona parte dei motteggi nacque dallo spirito di campanilismo che animò nel passato i rapporti tra i nostri piccoli agglomerati.

Presento ora un elenco di soprannomi o nomignoli (stranòm) nella lingua Piemontese di alcuni paesi della Valle di Susa, Val Sangone, Val Chisone e Valli di Lanzo, tratti in parte dalle preziose ottave di Don Michele Gallo, dallo studio del Gruppo Ricerca Piscina e da varie altre fonti.

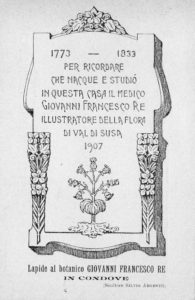

Inizio dal mio paese Condove che è oggi un grande comune situato sulla sinistra orografica della Dora Riparia il cui territorio comprende gli ampi valloni dei torrenti Sessi e Gravio. Questo territorio montano fino al 1935 ha fatto parte degli ex comuni montani di Mocchie e di Frassinere un tempo popolati e produttivi, oggi quasi abbandonati.

Il dizionario geografico storico statistico commerciale degli stati di S. M. il Re di Sardegna compilato negli anni 1834÷1854 riporta una breve descrizione degli abitanti dei tre comuni oggi accorpati Frassinere, Mocchie e Condove.

FRASSINERE – Gli abitanti sono robusti, applicati al lavoro ed al traffico, ed assai costumati.

MOCCHIE – I mocchiesi sono in generale vigorosi, ben fatti nella persona, affaticanti, sobri e gioviali: attendono all’agricoltura ed alla pastorizia.

CONDOVE – Gli abitanti di Condove sono assai robusti e pacifici, ma non si distinguono per vivacità d’ingegno come quelli che stanno sui vicini balzi posti a tramontana.

Gli abitanti delle borgate di Mocchie e Frassinere chiamavano i Condovesi “massòch” o “sgnaca babi”. “Massòch” duri di comprendonio o poco svegli visto il riferimento ad un ceppo di legno. “Sgnaca babi” (përché na vira a l’era na contrà rantanosa). Schiaccia rospi perché una volta la zona oggi occupata dagli stabilimenti industriali ex Moncenisio era un tempo un’area esclusivamente agricola e naturale: orti, frutteti e prati a nord, estesi terreni anticamente paludosi a sud (ij maresch).

Airasca: “rané” pescatore o venditore di rane

Alpignano: “gavasson” forniti di grossi gozzi

Avigliana: “mastia ociaj” mastica occhiali oppure “vilan” dal detto “Vian-a vilan-a për ij so peca a l’é sprofondà”, Avigliana villana per i suoi peccati è sprofondata.

Balme: “gait” allegri gioiosi gaudenti

Bruino: “sensa fede” senza credo

Bussoleno: “sofièt” soffietti, forse deriva dal frequente rumore del fischio dei treni

Casellette: “mangia givo” mangia maggiolini

Chiusa S. Michele: “pasi” mansueti, tranquilli forse dal detto Piemontese “A toca andé a la Ciusa, là ‘t lo fan a comand” . Bisogna andare alla Chiusa, là te lo fanno su comando (un detto per definire gli incontentabili)

Coazze: “lacia crave” mungitori di capre

Collegno: “fora gavass” pungigozzo

Cumiana: “pavè” per la condizione delle strade

Druento: “mangia rave” mangia rape

Fenestrelle: “ ij pentnëtti” i pettinini

Fiano: “fidlin” vermicelli

Giaveno: “porchet” maiali

Givoletto: “siole pien-e” cipolle ripiene

Grugliasco: “përpojin” pidocchi dei polli

La Cassa: “ciocaton” ubriaconi

Lanzo: “cravon” caproni

Lemie: “mangia can” mangia cani, per colpa della povertà gli abitanti si adattavano perfino a mangiare i cani.

Mompantero: “mangia coco” mangia cuculo per significare uomo sempliciotto

None: “sensa onor” senza onore

Pianezza: “sëmna sal” semina sale

Piscina: “rasatà” abbruciacchiati o abbrustoliti per la carenza di acqua

Rivalta: “malinteis” perché intendono le cose al contrario

Rivoli: “pià ‘nt le fëtte” presi nelle fette ossia sempre in ritardo

Sangano: “sensa lege” senza legge

San Gillio: “pista senëvra” pesta senape

Susa: “sgnaca bugnon” schiaccia ascessi riferito a pratiche molto diffuse in paese di medicina popolare

Trana: “balord” balordo

Torino: “bicerin” bicchierini per l’uso molto diffuso da metà ottocento di bere una bevanda fatta di cioccolato, caffè, fior di latte, ecc. in un piccolo bicchierino di vetro.

Usseglio: “barbaboch” barba di becco “përché na vira le fomne d’Ussej a calavo ‘nt la pian-a a cheuje le piantin-e ‘d barbaboch për vendje peui an sij mërcà”. Perché una volta le donne di Usseglio scendevano al piano a raccogliere le piantine di barba di becco (scorzonera, salsefrica, trapogon pratensis) per venderle poi nei mercati.

Val della torre: “brusatà” bruciacchiati perché privi d’acqua

Varisella: “mangia riondela” mangia malva

Viù: “grata cul” gratta culi “frut dla reusa servaja ch’a fa graté ël cul”, frutti della rosa selvatica che fanno prudere il sedere, per dire rompiscatole, fastidioso, noioso

Volvera: “cossòt” zucchine

Per concludere questa breve ricerca, voglio riportare alcuni versetti in Piemontese di Gallo Michele sull’ironia dei soprannomi, trovati sull’Almanacco Piemontese del 1969:

Soportoma ‘n santa pas / costi epiteti ch’ai dà / sò caratere ò ‘l cas / ai pais e a le borgià; / Ij’abitant për soa natura, / se ‘nt’na val ò ‘nt’na pianura, / s’a son bei ò s’a son brut, /stranomà son dapërtut.

Gianni Cordola