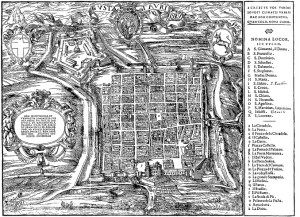

Sulla sponda sinistra del fiume Dora Riparia in Valle Susa, abbarbicato sulle pendici montane, il castello di Bruzolo si erge, con la sua possente torre, quasi ai piedi dell’abitato all’incirca a metà del pendio che sale fino alla gola del rio Pissaglio. Si trova in una zona ancora parzialmente circondata da prati e vigneti, al centro di uno spazio aperto. Non è costruito su un punto elevato e pertanto sono stati adottati accorgimenti difensivi nel Medioevo come una doppia cinta e un vallo. La struttura cinquecentesca è ben conservata, con all’esterno il ricetto ancora visibile e abitato, circondato sul lato posteriore dalle campagne e anteriormente dal pergolato delle viti, con all’interno i soffitti a cassettoni e i preziosi arredi.

Il primo nucleo risale al 1227. E’ questa la data più antica che riguarda il castello di Bruzolo. E’ l’anno in cui un fiduciario del Conte di Savoia, Bertrandi di Montméliant, ottiene in feudo il territorio corrispondente alla parrocchia di Bruzolo. Il 30 agosto viene stilato a Susa, alla presenza dei principali nobili valsusini riunitisi nel giardino dei Barralis, il primo documento conosciuto del feudo di Bruzolo. Si presume che subito dopo i Bertrandi avviino la costruzione del Castello. Da allora e per almeno 130 anni gran parte di Bruzolo è loro, con ampie prerogative feudali. Del patrimonio del feudo di Bruzolo, insieme al castello facevano anche parte terre, boschi, pascoli, mulini e la Fucina di Bruzolo, risalente al XIII secolo e ancora conservata.

Il maniero viene poi acquistato da un’altra casata nobile dell’entourage dei Conti di Savoia, i De La Rivoire. E’ però la dinastia Grosso a segnare il più lungo periodo di possesso nobiliare del castello. Loro nel 1610 ospitano Carlo Emanuele I di Savoia e gli emissari del Re di Francia per il Trattato di Bruzolo. Nel corso di lavori, eseguiti dal 1712, furono abbattute le due torri angolari del lato est e mozzate le due torri restanti, mentre vennero realizzate nuove ali di fabbricato. Causa delle massiccia opera di trasformazione fu senza dubbio la cessata necessità di difesa individuale e il lento evolversi delle esigenze di una corte signorile, che sempre più si trovò a far parte delle storia. Lo stile medievale persiste, in quella forma racchiusa del castello, dominata dalla torre quadrata, e dalla presenza di caditoie, realizzate sulla torre e a cavallo dell’accesso al cortile, dove essa è inoltre munita di corpo di guardia superiore. E poi ci sono i sotterranei e le cantine, un tempo utilizzati anche come luogo di prigionia. Le grandi sale, poi, raccordate sui vari piani da un grande scalone o da più ristretti passaggi a chiocciola. Tanti e nobili dovevano essere i pellegrini di passaggio che trovavano ospitalità presso il castello, dove potevano trovare anche una cappella dedicata a San Michele per pregare in silenzio.

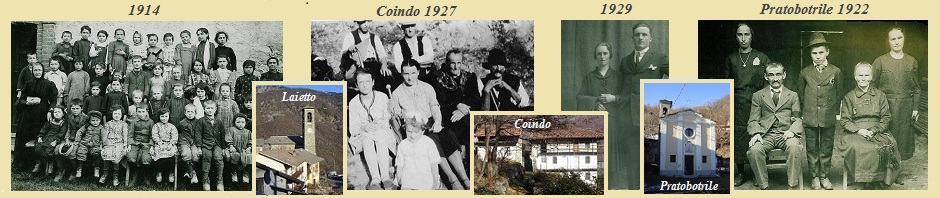

Nel 1797 Faustina Grosso Mazzetti, vende il castello, sotto il peso dell’imposta fondiaria e la spinta della Rivoluzione francese, a Giuseppe Olivero, condovese, capostipite di un’altra lunga discendenza, seguita da quella dei Marconcini. Sono il segno di una nuova epoca che inizia, l’Ottocento, secolo della borghesia. Inizio anche di quell’ampia famiglia borghese di un esponente della élite politica e universitaria del primo Novecento, il professor Federico Marconcini: docente, sin dalla sua fondazione dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, Deputato del Regno d’Italia e quindi Senatore della prima Legislatura repubblicana. Sposato con Lidia Torretta maestra e scrittrice di libri per bambini presso l’editore Paravia di Torino. La coppia ebbe due figli Silvano morto in giovane età e nel 1921 Raffaella. Qui nel castello la piccola Raffaella nel 1930 ha recitato a memoria una poesia per il principe ereditario Umberto II, cui resterà legata per tutta la vita. Una vita da insegnante la sua, prima a Biella, poi in una scuola media di periferia a Torino. Donna moderna che prende la patente e nel 1962 acquista quella 1100 Fiat che ancora pochi anni or sono usava per Bruzolo. Sul finire degli anni sessanta il matrimonio con Adriano Pampana, che troppo presto la lascia vedova. Diventa presidente del neonato Consorzio irriguo, madrina del Gruppo Alpini di Bruzolo e lancia la tradizione della messa di San Michele con il falò nel cortile del castello. Morì nell’agosto 2014. Questo insieme storico, architettonico e ambientale, mantenutosi nel tempo e profondamente contrassegnato dalle varie epoche storiche, abitato con continuità dal XIII secolo a oggi, rappresenta un complesso patrimoniale che merita di essere salvaguardato.

Bibliografia: Saverio Provana di Collegno, Notizie di alcune Certose del Piemonte, Torino1901 — Bruzolo. Storia di un comune e della sua gente. 1493-1993, Melli, Borgone Susa 1993 — Patria L., Caseforti, torri e motte in Piemonte: (secoli XII-XVI), SSAA Cuneo 2005

Alcune immagini del Castello di Bruzolo (realizzate da Giovanna Ravetto nel 2015)