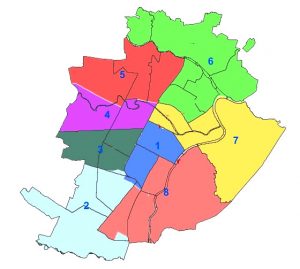

I tre comuni Condove, Mocchie e Frassinere nel 1936, vengono accorpati per loro richiesta su suggerimento della Prefettura. Questo accorpamento avvenne a causa del dissesto finanziario, che colpì in modo particolare Mocchie e Frassinere, in seguito alla costruzione della strada carrozzabile che doveva unire le tre località e avvicinare le due più lontane alla stazione. Opera progettata dall’ing. Domenico Moretto e approvata nel 1913 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Soltanto nel 1924 iniziarono i lavori e nel 1933 furono ultimati solo parzialmente. Ma non tutti sanno che il comune di Mocchie era già stato segnalato in non buone condizioni finanziarie nell’anno 1902.

Durante il governo Zanardelli (15 febbraio 1901/3 novembre 1903), Giovanni Giolitti Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’Interno con una notevole influenza che andava oltre quella propria della sua carica, presentò a Sua Maestà il Re una relazione per richiedere lo scioglimento del Consiglio comunale di Mocchie a causa di gravi inadempienze. In accertamenti successivi si riscontrò che il Comune versava in difficili condizioni finanziarie.

Dalla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n. 99 di lunedì 28 aprile 1902

Relazione di S. E. il Ministro dell’Interno a S. M. il Re, in udienza del 30 marzo 1902, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mocchie (Torino).

Il

Consiglio Comunale di Mocchie licenziò il segretario col pretesto

che da lungo tempo la popolazione desiderava a quel posto un notaio;

ma in realtà per le mene e gli intrighi, anche delittuosi, da parte

di colui che ne ambiva la successione e del cui volere il sindaco,

inconscio della propria responsabilità, divenne più che mai docile

e pericoloso strumento.

La Giunta provinciale amministrativa

revocò il licenziamento, perché avvenuto illegalmente e fuori

termine, e nel frattempo il Tribunale di Susa condannò il sindaco,

l’assessore anziano ed il segretario assunto, quali responsabili di

reato per fatti attinenti al mentovato provvedimento.

Pendenti i

ricorsi al Consiglio di Stato contro la decisione della Giunta

Provinciale ed alla Corte d’appello contro la sentenza del Tribunale,

il sindaco ritenne conveniente dimettersi dalla carica, ma il

Consiglio deliberò di non accettare la rinunzia, mostrando in tal

guisa di non volere abbandonare l’indirizzo fin qui seguito.

Questo

stato di cose ha finito per arrestare il funzionamento

dell’Amministrazione e dei pubblici servizi, senza speranza che gli

attuali rappresentanti, data la loro incapacità, vi possano in alcun

modo riparare.

Da una recente inchiesta, oltre il disordine

dell’archivio, la mancanza di qualsiasi controllo contabile e

l’omessa rivendicazione di beni comunali usurpati, è risultato che

il Comune versa in difficili condizioni finanziarie. Il dissesto,

imputabile anche al segretario già licenziato, è reso assai più

grave dalla inettitudine del segretario assunto.

Le irregolarità

accertate negli atti dello stato civile sono state denunziate

all’autorità giudiziaria, ed altro procedimento sta per aprirsi

contro il segretario assunto, il quale si rifiutò di consegnare al

sindaco la chiave dell’ufficio comunale, per impedirne l’accesso ad

un commissario prefettizio.

Le cose sono quindi giunte a tal

punto da rendere assolutamente necessario lo scioglimento di quella

rappresentanza, affinché un regio commissario straordinario

approfondisca le indagini, accerti le altre responsabilità, si

adoperi per la conciliazione degli animi, e riconduca quel Municipio

alla sua normale funzione.

A ciò provveda lo schema di decreto che ho l’onore di sottoporre all’Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D’ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’Interno; visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Consiglio comunale di Mocchie in provincia di Torino è sciolto.

Art. 2

Il signor dott. Angelo Fagiani è nominato Commissario straordinario per l’amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all’insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge. Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1902

VITTORIO EMANUELE III

Dalla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n. 163 di lunedì 14 luglio 1902

Relazione di S. E. il Ministro dell’Interno a S. M. il Re, in udienza del 3 luglio 1902, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Mocchie (Torino).

Il R. Commissario di Mocchie si è fin qui principalmente occupato della sistemazione dell’Ufficio municipale da lui trovato nel massimo disordine; lavoro questo reso assai più difficile per il fatto che egli si deve ancora valere dell’opera di un segretario provvisorio.

Essendo molto trascurata la manutenzione delle strade, si procede ora alla compilazione delle perizie per il necessario riattamento di esse; e si stà provvedendo alla conduttura di acqua potabile alle diverse borgate del Comune. All’occorrente spesa si farà fronte mediante la vendita dei beni comunali usurpati e di un taglio di piante già maturo.

Ma tutto ciò, e in ispecie quanto riguarda la rivendicazione dei terreni di proprietà comunale, soltanto un R. Commissario può fare con sufficiente energia e con la volutà imparzialità, a differenza di qualunque ordinaria amministrazione, che è sempre vincolata al Corpo elettorale.

Epperò, nell’interesse della popolazione e della civica Azienda, mi credo in dovere di sottoporre all’Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri di quel Commissario

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D’ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’Interno; Veduto il nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Mocchie, in provincia di Torino; Veduta la legge comunale e provinciale; Abbiamo decretato decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Mocchie è prorogato di tre mesi. Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1902

VITTORIO EMANUELE III

Gianni Cordola