Le popolazioni antiche hanno sempre alzato lo sguardo al cielo per ricavare segnali utili alla vita sulla Terra. L’astrologia occidentale ha suddiviso l’eclittica nei dodici segni tradizionali, il cui nome si lega alle costellazioni che si possono osservare lungo la fascia di cielo detta Zodiaco.

Ma altre culture hanno in passato elaborato sistemi diversi che ancora oggi hanno una loro validità. Fra tutte merita attenzione l’oroscopo celtico. I Celti erano una popolazione anticamente presente su gran parte del territorio europeo, compreso il nord Italia. Non avevano stanziamenti fissi ma abitudini nomadi e gran parte della loro vita si svolgeva nelle foreste. I Celti non avevano inventato un sistema di scrittura, per cui le storie e le leggende che li riguardano sono state tramandate oralmente.

Per il popolo dei Celti il tempo scorreva seguendo una spirale o ruota e credeva che le stelle si muovessero attorno ad un asse costituito dalla Stella Polare, il loro Paradiso, ed allo stesso modo che le stagioni potessero succedersi e tornare ciclicamente le stesse, anno dopo anno.

albero celtico

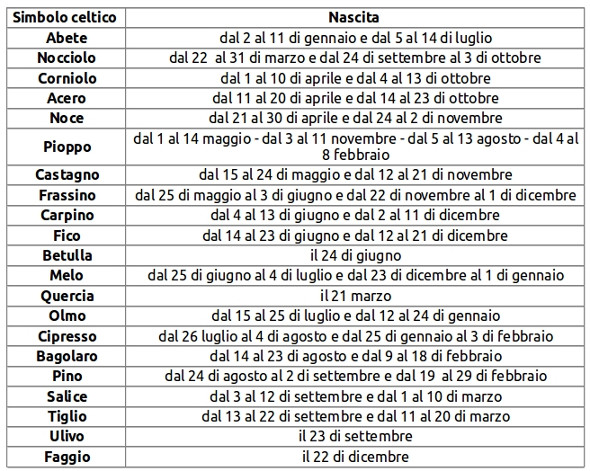

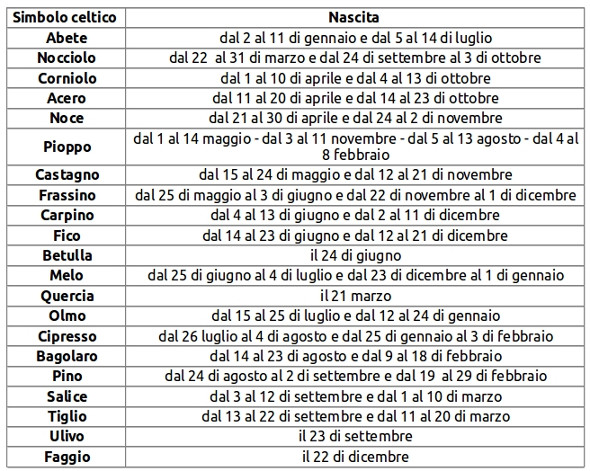

I Druidi, sacerdoti di questo popolo, furono grandi osservatori degli eventi celesti e suddivisero il percorso del sole in settori elaborando un calendario di 13 mesi (uno di questi, in particolare, era composto da soli 3 giorni, e rappresentava il momento di passaggio dal vecchio anno al nuovo) e avevano affidato a ogni sezione un albero che, per le sue caratteristiche, più si adattava a quel momento dell’anno: il loro sistema è articolato su 21 segni.

L’albero rappresentava il ciclo della vita e la possibilità di mettere in relazione le tre parti del cosmo: il sottosuolo (le radici), la terra (il tronco) e il cielo (la chioma).

Inoltre i Celti attribuivano ad ogni albero della foresta alcune interpretazioni caratteriali molto simili a quelle degli esseri umani.

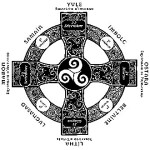

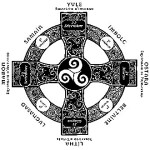

croce celtica

Quindi come già detto il loro calendario iniziava il primo novembre ed era composto da 13 mesi, inoltre contraddistinguevano l’anno a mezzo di una croce, che simboleggiava i cicli solari e lunari. La croce era a bracci ortogonali e simmetrici. Le festività solari erano connaturate allo scorrere delle stagioni: solstizio d’inverno (22 Dicembre), equinozio di primavera (21 marzo), solstizio d’estate (21 giugno) e infine equinozio d’autunno (23 settembre). Le quattro festività lunari erano, invece, legate al mondo bucolico e pastorale. Beltaine, festa di primavera con ricorrenza al primo maggio. Imbolc od Oimelc, al primo febbraio. Lughnasad o Lùnasa, festa d’estate celebrata il primo giorno d’agosto. Samhain, festa celtica dei morti onorata il primo di novembre. Quest’ultima festa celebrava anche l’inizio del nuovo anno.

Abete (Dal 2 al 11 Gennaio / Dal 5 al 14 Luglio)

L’Abete è stato considerato con rispetto fin dalla notte dei tempi ed è uno degli alberi più antichi. Personalità sobria e matura, l’individuo Abete è la classica brava persona, e non certo in senso riduttivo. Ambizioso con moderazione, gran lavoratore ma sempre consapevole che i valori importanti sono altri, può comunque infervorarsi per cause nobili e ha bisogno di dare un senso alla propria esistenza, onesto ma suscettibile. L’Abete è sia intimorito che attratto dalla metafisica e, se cede al richiamo di questa materia, diventa un esperto conoscitore del mondo astratto e fantastico. Castagno e Betulla danno positività ai nati sotto questo segno.

Acero (Dal 11 al 20 aprile / Dal 14 al 23 Ottobre)

Il legno dell’acero, robusto e leggero, fin dai tempi antichi è stato usato per la realizzazione di archi da caccia e da battaglia. Il nato sotto il segno dell’Acero è indubbiamente interessante: orgoglioso, narcisista, vive la vita come una sacra battaglia in cui persegue vittorie con grande capacità e determinazione. A volte è solitario, perché considera i propri scopi, anche lavorativi, alla stregua di una missione per cui sacrificare ozi o divertimenti. Può giungere molto in alto, ma difficilmente si sentirà soddisfatto e cercherà sempre qualcosa di nuovo o di più. Per creare un equilibrio ideale ai nati sotto il segno dell’Acero è consigliata la compagnia di Meli.

Bagolaro (Dal 14 al 23 agosto / Dal 9 al 18 febbraio)

Il Bagolaro è un grande albero spontaneo, il suo legno si presenta chiaro, duro, flessibile, tenace ed elastico e di grande durata. Il nato sotto il segno del Bagolaro conduce spesso una vita inconsueta ed affascinante e rimane scolpito nella memoria di chi gli vive accanto. È un simpatico pazzerello, che sembra aver dichiarato guerra alla noia e alla mediocrità. Originale e fantasioso, ha spesso modi un po’ insolenti che possono procurargli qualche guaio, ma che gli assicurano comunque una certa notorietà. Infatti ama attirare su di sé l’attenzione e per questo potrebbe essere un buon personaggio dello spettacolo. I Bagolari sono affascinati dai Pini e dalle Querce, ma solo la calma del Frassino bilancia efficacemente la loro mente effervescente.

Betulla (Solo per i nati il 24 giugno)

Il sole allo zenit dona al nativo Betulla un carattere estroverso e molto vivace. Letteralmente solare, ama brillare di luce propria ed è difficile che passi inosservato. È attratto da tutto ciò che è nuovo e sconosciuto, per questo è un grande viaggiatore e nella vita è capace di trarre insegnamento anche dalle esperienze negative. È istintivamente autorevole ma deve stare attento a non apparire borioso o un po’ cinico.

Con l’aiuto di un compagno molto equilibrato come l’Olmo i nativi della Betulla sono capaci di amori realmente sinceri.

Carpino (Dal 4 al 13 Giugno / Dal 2 al 11 Dicembre)

Fin dall’antichità il legno bianco del Carpino è sempre stato usato per la costruzione di carri, abitazioni, templi. Essendo perciò visto come simbolo dei trasporti, dell’utilità, i nati sotto questo segno sono abilissimi mercanti, viaggiatori. È mondano e appariscente, persona molto socievole e amante delle comodità. I modi sono un po’ ricercati, ma mai eccessivi o volgari. E’ infatti molto legato al piano estetico, e per questo non ispira immediate simpatie, anche se con la maturità riesce ad acquisire tratti più semplici e spontanei. Sul lavoro è molto abile e stimato. Sono di notevole aiuto a questo segno il Pioppo ed il Bagolaro.

Castagno (Dal 15 al 24 Maggio / Dal 12 al 21 Novembre)

I suoi frutti erano il principale nutrimento dell’inverno e la tradizione popolare riconosce al Castagno una capacità di preveggenza. Sano, forte, spesso bello, il tipo Castagno ha senso pratico da vendere e sa convivere con gli aspetti meno gratificanti della vita, pur combattendo ogni forma di meschinità o ingiustizia. È dotato di una naturale nobiltà, ma in certi casi il suo rigore morale lo irrigidisce un po’ troppo, trasformando la sua saggezza in dogmatismo. E’ comunque una persona disponibile a mettersi in discussione e capace di migliorarsi. Essendo rigorosi moralisti e censori i Castagni hanno sovente necessità degli altri per ritrovare in loro la vera nobiltà che li distingue. In particolare in compagnia di Pini e Betulle la sua personalità tende a mutare in un costante miglioramento.

Cipresso (Dal 25 Gennaio al 3 Febbraio / Dal 26 Luglio al 4 Agosto)

Il Cipresso, con il suo verde perenne, è sempre stato simbolo di longevità. Come altri sempreverdi, l’individuo Cipresso è considerato un tipo resistente e longevo. Ciò è dovuto soprattutto al suo carattere ottimista e tollerante, insomma positivo. Molto autonomo fin da giovane, non pretende comunque di raggiungere grandi traguardi: ama la vita semplice, la natura e gli animali. Non per questo è eccentrico o solitario: semplicemente cerca di evitare le complicazioni ma, se necessario, dimostra grinta e capacità. Un Cipresso potrà trascorrere tranquillamente la vita intera a fianco di una o un Ulivo, mentre la compagnia trainante di Faggi e Olmi non è adatta a lui.

Corniolo (Dal 1 al 10 Aprile / Dal 4 al 13 Ottobre)

Il nato sotto il segno del Corniolo è esuberante, intuitivo e incredibilmente vitale. Ama rischiare e desidera soprattutto non passare inosservato, lasciare una traccia di sé, magari per qualcosa di eccezionale che ha fatto o scoperto. Per questo vive con l’adrenalina sempre a livelli alti, in un’inquietudine che detesta l’ozio, ma che può diventare dispersiva o troppo stressante. I Cornioli, tendono ad acuire la propria sensibilità e a vivere le bellezze del quotidiano come una pena molto faticosa, sono delicati, candidi ma irrequieti ed intuitivi. Dotati di fantasia spericolata e molto poco realistica potrà riportarli nella giusta carreggiata un saggio Ulivo.

Faggio (Solo per i nati il 22 Dicembre)

Il primo simbolo dell’inizio della fase ascendente del ciclo annuale che incomincia il giorno dei solstizio d’inverno, è rappresentato dalla longevità e dalla prosperità del Faggio. Il nato sotto il segno del Faggio è spesso baciato dalla fortuna, con una forte carica vitale, che investe con perseveranza soprattutto nel campo lavorativo. Ha molta memoria e spirito di osservazione, oltre a doti oratorie che lo rendono persona dalla gradevolissima conversazione, ma a volte un po’ saccente. Attento a ogni rischio, cura i propri interessi e ha una natura pragmatica e poco attratta dai voli pindarici. Per segni con caratteristiche sognanti come il Salice o l’Olmo i nati sotto il segno del Faggio verranno visti come insensibili ed egoisti; ma la compagnia rassicurante di quelli del Faggio si manifesterà preziosa per l’Abete e la Betulla, che a loro volta contraccambieranno con l’insegnamento dell’ispirazione e della fantasia.

Fico (Dal 14 al 23 Giugno / Dal 12 al 21 Dicembre)

I nati del Fico sono emotivi e sensibili. Spesso diventano grandi artisti. Sono capaci di provare emozioni in modo più intenso e completo rispetto a quanto capita solitamente e, per questo motivo, riescono ad apprezzare maggiormente le bellezze naturali e le opere d’arte. Sono però anche molto vulnerabili. Fino dalla nascita le persone del Fico apprezzano le gioie della famiglia, e spontaneamente sarebbero socievoli e generosi; purtroppo sovente tendono a troncare le discussioni ed i problemi in maniera autoritaria e prepotente lasciandosi spesso trascinare nel tranciare giudizi precisi e prevedibili, moralisti e prevaricatori. Per arginare la loro prepotenza devono accompagnarsi a compagni gentili ma fermi, come i Pini e le Betulle, che riescono a costringere quelli del Fico a mostrare solo la loro gentilezza.

https://www.traditionrolex.com/29

Frassino (Dal 25 Maggio al 3 Giugno / Dal 22 Novembre al 1 Dicembre)

Il Frassino era considerato nell’antichità simbolo di potenza e d’immortalità. Il nato sotto il segno del Frassino è molto furbo, abile, vivace, di grande acume. E’ anche un po’ vanitoso e non ama essere costretto a fare, o a non fare, qualche cosa: vive sull’onda del momento e non si pone troppi problemi etici, così da comportarsi in modo egoista o altruista con la stessa disinvoltura. Spirito libero, non è influenzabile ma nemmeno cerca di influenzare gli altri, che a suo modo rispetta molto. Si legano ad un solo compagno e la loro vita diventa feconda e serena. Per loro, in questo caso, la migliore decisione è legarsi a quelli dell’Ulivo o del Faggio.

Melo (Dal 25 Giugno al 4 Luglio / Dal 23 Dicembre al 1 Gennaio)

Osservare un Melo, con la sua struttura poco imponente, la sua familiarità, la sua ingenuità, riposa lo sguardo. L’individuo Melo ha un carattere da adolescente: giocoso, ingenuo, allegro, curioso e sempre in cerca di esperienze e di avventure. La sua leggerezza lo rende simpatico a prima vista, ma da qualcuno può essere considerato un po’ frivolo. E’ comunque un animo generoso e aperto, disposto a conoscere tutti e tutto, magari non proprio profondamente ma sinceramente. I nati del segno del Melo, presentando caratteristiche d’animo delicate e affascinanti riescono a confortare le anime tormentate, facili da trovare soprattutto nel segno del Pioppo.

Nocciolo (Dal 22 al 31 Marzo / Dal 24 Settembre al 3 Ottobre)

Il nato sotto il segno del Nocciolo si nota poco in compagnia: gracile e raffinato, ha tuttavia un mondo interiore ricco e travolgente, e chiede solo di poterlo condividere, anche se è consapevole che non tutti possono apprezzarlo. Per questo sa pazientare e non imporsi, ma è sempre disposto ad accogliere le richieste altrui, nonché a rischiare ogni avventura che la vita gli proponga. Si lasciano spesso avvicinare dalle altre persone (soprattutto da Salici e Tigli) chiedendo amore e dolcezza, per poi in modo sconcertante dissuaderli con energia. Si consiglia, per evitare un rinchiudersi in eremitaggio del Nocciolo la rassicurante compagnia nella sua vita di un Melo che può aiutarlo a ristabilire il contatto con gli altri.

Noce (Dal 21 al 30 Aprile / Dal 24 Ottobre al 2 Novembre)

Il Noce, albero solitario, fu glorificato come dispensatore di doni e nutrimento. Enigmatico e un po’ misterioso, il tipo Noce è ricercato per la sua intelligenza lucida e penetrante, la sua capacità di risolvere le situazioni più ingarbugliate. E’ portato istintivamente a proteggere i più deboli, però deve stare attento a non diventare manipolatore. A volte tende a isolarsi dalla mondanità, forse per meditare al riparo delle distrazioni, o forse solo per aumentare il proprio fascino. Si consiglia ai Noci di lasciarsi guidare, in una vita senza troppa affettazione, dalle Querce e dagli Aceri.

Olmo (Dal 12 al 24 Gennaio / Dal 15 al 25 Luglio)

Il nativo del segno dell’Olmo ha molti pregi e pochi difetti. Tra i primi sono senz’altro da ricordare una sincera bontà d’animo, la fiducia negli altri e nella vita, la coscienziosità, la disponibilità. Tra i secondi una certa tendenza al conformismo e all’indolenza: peccati veniali, in fondo. E’ spesso coinvolto in campo sociale e accetta la vita così come viene, senza grossi crucci né troppe aspettative. L’imponenza del Fico o dell’Ulivo spaventano i nati dell’Olmo, che invece dovrebbero accostarsi ad essi con fiducia. L’autorità propria di questi segni potrebbe indirizzare più realisticamente le vedute dei semplici e fiduciosi Olmi.

Pino (Dal 19 al 29 Febbraio – Dal 24 agosto al 2 Settembre)

Dall’adolescenza in poi il nato sotto il segno del Pino ama la perfezione, è un esteta, quasi maniacale nel suo perfezionismo, molto legato alla forma. Più resistente che forte, affronta la vita con determinazione cercando di fare esperienza di ogni cosa, anche la più strana o difficile. Ama lo sport e soprattutto il senso di salute che ne deriva, ma ha un forte senso del dovere e quindi raramente si comporta in modo incosciente. Si tratta di un segno intelligente, ma implacabile, e conduce i suoi affari, denaro, amore, carriera, senza un minimo segno di cedimento. La follia dei Bagolaro migliorerà la loro vita.

Pioppo (Dal 4 al 8 Febbraio – Dal 1 al 14 Maggio – Dal 5 al 13 Agosto – Dal 3 al 11 Novembre)

Questi alberi sono consacrati al regno degli eroi morti in battaglia ed il nato nel segno sembra ereditare la consapevolezza della vanità dell’esistenza ed una predisposizione al pessimismo. È intelligente, acuto e gentile, ha un grande senso di responsabilità e può gestire bene ruoli dirigenziali o delicati. Ha tuttavia una natura più contemplativa che operativa: tendenzialmente malinconico, sembra quasi gravato da un senso di impermanenza che gli impedisce di gioire pienamente della vita. Per questo può attraversare momenti di chiusura, ma non si tira mai indietro di fronte ai doveri.

Il Pioppo dovrebbe evitare il Salice ed alimentare la propria sete di sapere presso i sapienti Tigli.

Quercia (Solo per i nati il 21 Marzo)

La Quercia si riconosce in ogni epoca come simbolo di forza. Robusta e regale, rappresenta il periodo in cui tutte le forze della natura si ridestano e si rinnovano, è il simbolo della giustizia. In analogia al momento del risveglio della natura, il tipo Quercia ha energia da vendere, forza d’animo e grande resistenza. Molto generoso, ama stimolare riconoscenza e ammirazione, aumentando così la propria autostima. E’ anche persona capace e affidabile, solitamente dotata di naturale carisma; per questo nel lavoro tende a dirigere più che a eseguire, demandando ad altri le mansioni più umili.

Salice (Dal 1 al 10 Marzo / Dal 3 al 12 Settembre)

Il Salice è un albero che si abbandona languidamente ai capricci del vento ed è da sempre simbolo di nostalgia. Il tipo Salice ha una personalità complessa e a volte un po’ nevrotica. Di grande sensibilità, tende a essere malinconico e sembra preferire il mondo dell’arte, della poesia o del sogno alla vita reale. Non è comunque fragilissimo e la sua tendenza ad autocommiserarsi nasconde forse una sottile presunzione da incompreso che tuttavia, si sa, fa tanta tenerezza. Per giustificare la tendenza alla tristezza, questo segno si circonda anche nella vita quotidiana di eventi patetici, influenzando anche la vita di chi gli sta intorno. In cambio, il Salice riesce a dare un amore molto tenero e sensuale. I Faggi o gli Ulivi, capaci di non cedere a questo influsso melodrammatico, ne sapranno approfittare.

Tiglio (Dal 11 al 20 Marzo / Dal 13 al 22 Settembre)

Il nato sotto il segno del Tiglio, più di ogni altra cosa, desidera starsene in pace. Detesta la competizione, lo stress da carriera ed evita se possibile ogni pur piccolo litigio o grattacapo. Per questo accetta continui compromessi e a volte rinuncia a esperienze importanti pur di non sentirsi sotto pressione. E’ comunque una persona molto dinamica, anche perché preferisce l’eclettismo alla specializzazione. Ha bisogno di partner tranquilli e ricchi di fantasia dato che lui è dotato di un’intelligenza concreta e razionale, di corto raggio.

Ulivo (Solo per i nati il 23 Settembre)

L’Ulivo è l’emblema nello zodiaco celtico del mondo del calore e del fuoco. È un albero tradizionalmente sacro. Il nativo di questo segno ha infatti una personalità importante, sa essere molto generoso, ma a volte risulta saccente e moralista, tanto severo nei confronti degli altri quanto poco disposto ad accettarne le critiche. Eppure non è forte quanto vorrebbe sembrare e ha un inesauribile bisogno di ammirazione. Neo dell’Ulivo è l’incapacità di avere un’opinione personale; questo lo rende indeciso nell’affrontare la vita. Per conciliare la loro necessità di fraternizzare con una attenzione sincera ed onesta, i nati dell’Ulivo dovranno essere accompagnati da segni di intelligenza lucida.

L’individuo dell’Ulivo possiede di solito ottima salute ed una particolare longevità.

![]()