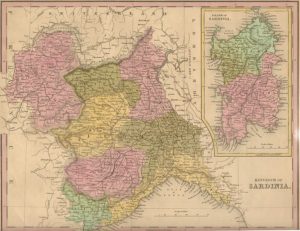

In età sabauda, la suddivisione amministrativa del Regno di Sardegna era articolata su diversi livelli amministrativi, la cui organizzazione e denominazione furono soggette a diverse modifiche nel corso del tempo: una particolare influenza sulla riorganizzazione della struttura amministrativa sardo-piemontese ebbe il modello francese adottato in epoca napoleonica, allorquando il Piemonte, il Nizzardo e la Savoia furono inglobati nell’Impero francese.

Il Piemonte sabaudo

Sin dal XVII secolo, il Piemonte era stato suddiviso in circoscrizioni dette Province. Tale sistema di ripartizione, poi, in conseguenza delle successive annessioni di nuovi territori, venne, gradualmente, esteso ai nuovi domini acquisiti dalla casa regnante (parte del Milanese, Genovesato, ecc.).

Il Primo Impero francese

A partire dal 1792, durante la Prima Repubblica francese e, poi, durante l’impero di Napoleone I, quando la Francia, in guerra contro tutti gli stati europei estese progressivamente il proprio territorio, le regioni annesse furono organizzate in dipartimenti ricalcanti il modello francese. Con l’avanzata napoleonica sul territorio italiano, furono creati diversi dipartimenti in cui furono ripartiti gli Stati Sardi: Dipartimento del Po (capoluogo Torino); della Dora (capoluogo Ivrea); della Stura (capoluogo Cuneo); di Marengo (capoluogo Alessandria); del Sesia (capoluogo Vercelli); dell’Agogna (capoluogo Novara); del Tanaro (capoluogo Asti); delle Alpi Marittime (capoluogo Nizza); del Monte Bianco (capoluogo Chambéry); del Lemano (capoluogo Ginevra).

Il modello francese era articolato su quattro livelli amministrativi: il Dipartimento, l’Arrondissement, il Cantone ed il Comune.

La restaurazione dopo la sconfitta di Napoleone

Con la Restaurazione, il Regno di Sardegna ebbe nella “Divisione” la sua massima compartimentazione amministrativa. La provvisoria sistemazione territoriale del Regno fu realizzata con l’editto di Vittorio Emanuele I del 7 ottobre 1814, poi rivisto con l’editto del 27 ottobre 1815 susseguente all’incorporazione della Liguria, mentre la riorganizzazione amministrativa definitiva fu sancita il 10 novembre 1818, quando venne stabilmente adottato un modello di compartimentazione basato su quello dell’Impero napoleonico e organizzato, sempre, su quattro livelli amministrativi: la Divisione corrispondente al Dipartimento francese e amministrata da un Governatore, la Provincia corrispondente all’Arrondissement, il Mandamento corrispondente al Cantone, ed il Comune.

Anche il frazionamento territoriale napoleonico fu in larga misura mantenuto:

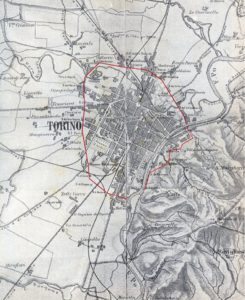

- il Dipartimento del Po divenne la Divisione di Torino

- il Dipartimento della Dora divenne la Divisione di Aosta

- il Dipartimento della Stura divenne la Divisione di Cuneo

- il Dipartimento di Marengo divenne la Divisione di Alessandria

- il Dipartimento del Sesia ed il recuperato Dipartimento dell’Agogna formarono la Divisione di Novara

- il Dipartimento delle Alpi Marittime divenne la Divisione di Nizza

- il Dipartimento del Monte Bianco e la parte sabauda del Dipartimento del Lemano divennero la Divisione di Savoia

La Liguria, invece, andò a costituire la Divisione di Genova. Ciascuna divisione, si è detto, era, poi, strutturata in livelli amministrativi minori.

La Divisione di Savoia era formata da otto province: Savoia (capoluogo Chambéry), Alta Savoia (capoluogo L’Hôpital), Carouge (capoluogo San Giuliano), Chiablese (capoluogo Thonon), Faucigny (capoluogo Bonneville), Genevese (capoluogo Annecy) , Moriana (capoluogo San Giovanni in Moriana), Tarantasia (capoluogo Moûtiers)

La Divisione di Aosta constava di una sola provincia: Aosta

La Divisione di Torino fu organizzata su cinque province: Torino, Biella, Ivrea, Pinerolo e Susa

La Divisione di Cuneo si componeva di quattro province: Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo

La Divisione di Alessandria era composta da sei province: Alessandria, Acqui, Asti, Casale, Tortona e Voghera

La Divisione di Novara era composta da sei province: Novara, Lomellina (capoluogo Mortara), Ossola (capoluogo Domo d’Ossola), Pallanza, Valsesia (capoluogo Varallo) e Vercelli

La Divisione di Nizza nacque a seguito alla riorganizzazione, che fuse la Contea di Nizza con i territori di Sanremo e Oneglia, scorporati dalla Liguria; era composta da tre province: Nizza, Sanremo e Oneglia

La Divisione di Genova, erede, come Ducato di Genova, della vecchia Repubblica di Genova, con la riorganizzazione amministrativa, cedette Sanremo e Oneglia alla divisione di Nizza; era suddivisa in sette province: Genova, Albenga, Bobbio, Chiavari, Levante (capoluogo Spezia) , Novi e Savona

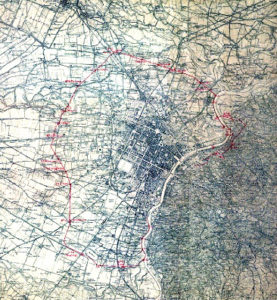

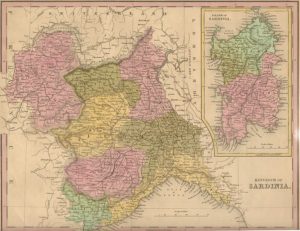

Le Divisioni del Regno Sardo nel 1839

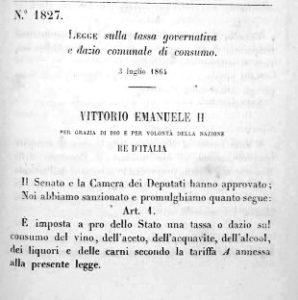

La riforma amministrativa di Carlo Alberto

Il frazionamento territoriale fu riformato dagli editti di Carlo Alberto del 27 novembre 1847 e del 7 ottobre 1848, che si inserirono in due fondamentali eventi storici: la Fusione perfetta del 1847, che abolì amministrativamente i vecchi Stati del regno, riorganizzando il Paese in uno Stato unitario, e la concessione dello Statuto Albertino, che comportò una limitata rappresentanza oligarchica. Il nuovo ordinamento, con il citato Regio editto per l’Amministrazione dei Comuni e delle Provincie del 27 novembre 1847, espanse il sistema amministrativo piemontese a tutto il territorio sabaudo, concesse la personalità giuridica ai due enti superiori ed istituì consigli elettivi divisionali e provinciali.

Le dieci circoscrizioni esistenti venivano riorganizzate in undici divisioni: la divisione aostana, infatti, veniva abrogata ed unita a quella torinese, anche la divisione della Savoia veniva soppressa ed il suo territorio suddiviso in due nuove divisioni, infine, veniva istituita in Sardegna una terza divisione. Dal 1848, il Regno di terraferma risultò, dunque, composto dalla Divisione di Annecy, Chambéry, Torino, Novara, Alessandria, Cuneo, Nizza e Genova.

Divisione di Torino

Nel 1848, la Divisione di Torino assorbì il territorio della soppressa Divisione di Aosta e fu riorganizzata su sei province:

Provincia di Torino, divisa nei seguenti mandamenti: Barbania, Brusasco, Carignano, Carmagnola, Casalborgone, Caselle, Ceres, Chieri, Chivasso, Cirié, Corio, Fiano, Gassino Torinese, Lanzo, Moncalieri, Montanaro, Orbassano, Pianezza, Poirino, Riva, Rivara, Rivarolo, Rivoli, San Benigno, Sciolze, Stupinigi, Torino, Venaria Reale, Viù, Volpiano.

Provincia di Aosta, divisa nei seguenti mandamenti: Aosta, Châtillon, Donnas, Gignod, Morgex, Quart, Verrès.

Provincia di Biella, divisa nei seguenti mandamenti: Andorno, Biella, Bioglio, Candelo, Cavaglià, Cossato, Graglia, Masserano, Mongrando, Mosso Santa Maria, Salussola.

Provincia di Ivrea, divisa nei seguenti mandamenti: Agliè, Azeglio, Borgomasino, Caluso, Castellamonte, Cuorgnè, Ivrea, Lessolo, Locana, Pavone, Pont, San Giorgio, Settimo Vittone, Strambino, Vico, Vistrorio.

Provincia di Pinerolo, divisa nei seguenti mandamenti: Bricherasio, Buriasco, Cavour, Cumiana, Fenestrelle, Luserna, None, Pancalieri, Perosa, Perrero, Pinerolo, San Secondo, Torre Pellice, Vigone, Villafranca.

Provincia di Susa, divisa nei seguenti mandamenti: Almese, Avigliana, Bussoleno, Cesana, Condove, Giaveno, Oulx e Susa.

Composizione dei mandamenti della Provincia di Susa

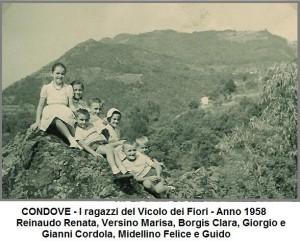

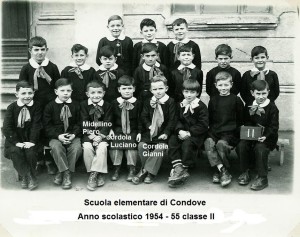

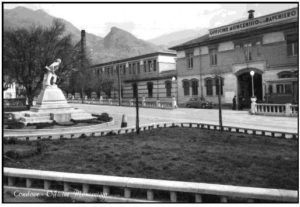

Il mandamento di Condove si componeva di cinque Comuni, che sono: Condove, Chiavrie, Mocchie, Frassinere e Borgone.

Il mandamento di Bussoleno si componeva di nove Comuni: Bussoleno,S. Giorio, Villarfocchiardo, S. Antonino, Vayes, Foresto, Chianoc, Bruzolo e S. Didero.

Il mandamento di Avigliana si componeva di sei Comuni: Avigliana, Buttigliera di Susa, Reano, Trana, La Chiusa e S. Ambrogio.

Il mandamento di Susa si componeva di undici Comuni: Susa, Chiomonte, Exilles, Ferrera, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana, Mompantero, Novalesa e Venaus.

Il mandamento di Almese si componeva di quattro Comuni: Almese, Rivera, Rubiana e Villar Almese.

Il mandamento di Oulx si componeva di nove Comuni: Oulx, Arnauds, Bardonecchia, Beaulard, Melezet, Millaures, Rochemolles, Salbertrand e Savoulx.

Il mandamento di Cesana si componeva di dodici Comuni: Cesana, Bousson, Champlas du Col, Clavieres, Desertes, Fenils, Mollieres, Rollieres, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Solomiac e Thures.

Il mandamento di Giaveno si componeva di tre Comuni: Giaveno, Coazze e Valgioie.

Province sabaude del 1859

Nel 1859, nel corso della seconda guerra di indipendenza, fu emanato il Decreto Rattazzi, che riorganizzò la struttura amministrativa dello stato sabaudo e rinominò le vecchie circoscrizioni secondo una terminologia, che, poi, sarà estesa al futuro Regno d’Italia. Nello specifico, venivano mantenuti i quattro livelli amministrativi, ma veniva in parte modificata la loro denominazione. Quindi, la Divisione divenne Provincia la vecchia Provincia divenne Circondario, mentre restarono invariati il Mandamento ed il Comune. La compartimentazione territoriale Albertina fu in gran parte mantenuta da re Vittorio Emanuele II. In base alla riforma, dunque, le nuove Province di terraferma erano otto: Nizza, Alessandria, Torino, Cuneo, Novara, Genova, Chambéry e Annecy.

La Provincia di Nizza si compose di tutte le vecchie province, ormai denominate circondari, appartenute alla Divisione di Nizza. Dopo la cessione alla Francia di gran parte del territorio nizzardo, ovvero del circondario di Nizza (eccettuate Briga e Tenda), ciò che restava della provincia (i circondari di Porto Maurizio e Sanremo) andò a formare la provincia di Porto Maurizio.

La Provincia di Alessandria ricomprese, come circondari, tutte le vecchie province della Divisione di Alessandria, perdendo il solo circondario di Voghera (passato alla provincia di Pavia, in seguito all’annessione della Lombardia), ma con l’aggiunta del circondario di Novi.

Nella Provincia di Torino entrarono a far parte, come circondari, tutte le vecchie province della Divisione di Torino, fatta eccezione per il circondario di Biella, aggregato alla nuova provincia di Novara.

Alla Provincia di Cuneo furono trasferite, come circondari, tutte le vecchie province della Divisione di Cuneo. Nel 1860, inoltre, a tale provincia (e, nello specifico, al circondario di Cuneo) furono aggregate Briga e Tenda, scorporate dal circondario di Nizza, ceduto alla Francia.

La Provincia di Novara si compose di tutti i circondari che, come vecchie province, erano stati parte della Divisione di Novara, con l’aggiunta del circondario di Biella e con l’esclusione del circondario della Lomellina, che fu aggregato alla provincia di Pavia.

Nella Provincia di Genova confluirono, come circondari, tutte le vecchie province della Divisione di Genova, tranne i circondari di Novi (passato alla provincia di Alessandria) e Bobbio (aggregato alla provincia di Pavia).

La Provincia di Chambéry, dopo il trattato di Torino, fu ceduta alla Francia. Il suo territorio andò a formare il Dipartimento della Savoia.

La Provincia di Annecy, dopo il trattato di Torino, fu ceduta alla Francia, formando, così, il Dipartimento dell’Alta Savoia.

Bibliografia: Corografia fisica, storica statistica degli stati sardi italiani di terraferma 1837